-

この夏の行事(上)

2014年8月30日暑かった夏も一段落ついたようで

今日は日差しが強くても涼しい風が夏の名残をさましてくれています。

この夏に祥雲寺で行った行事の写真を載せます。

毎年7月7日は境内にあるべんてん様のお祭りの日です。

例年は庫裡横の弁天堂で行うのですが

今年は雨天のため本堂に移動して行いました。

須弥壇上に祀られたべんてん様です。

普段はお堂の中に鎮座しているので

毎年来られている方も

「この日初めて御顔を見ることができた」と仰られていました。

べんてん様のお祭りが終わった後はすり鉢を頭にのせての

すり鉢灸の時間となります。

べんてん様に供えたお香の残り火で灸を据え、

この夏の無病息災を願って汗を流します。

8月の7日は初盆供養の日です。

今年新盆を迎える方に

午前中でどのようにしてお迎えの準備をするか説明をし、

午後に新盆の方の施食法要を行いました。

-

平成23年9月29日~30日大本山總持寺参拝

2011年11月10日大分掲載が遅れてしまいましたが、9月29日~30日の大本山總持寺参拝旅行の記事をあげます。

曹洞宗には2つの本山があります。

1つは福井にある大本山永平寺、1つは横浜鶴見にある大本山總持寺です。

祥雲寺では毎年参拝団を組み、この2つの本山を交互にお参りしてきました。

今年は同じ教区にある上三川見性寺さんと一緒に参拝団を組んでお参りしてきました。

大本山總持寺本堂「大祖堂」前での記念写真です。

今年は總持寺御移東100周年記念の年に当たり、地震の影響もありましたが記念の法会を行っていました。

總持寺は元々は能登半島のお寺でした。

それが明治の頃に大火に遭い、広大な伽藍が全焼してしまいました。その時の禅師様が

「能登の山奥に再建するよりは、文明開化により諸外国に開かれた横浜に居を移し、曹洞宗を世に広めた開山様に倣って再び曹洞宗の教えを世に示そうではないか」

とおっしゃられ、丁度100年前に横浜に移ってきました。

今年は百周年を記念する年として記念事業を諸々行っており、当参拝団もそれに参加させてもらいました。

本堂での法要で参拝団一同御焼香をしています。

大祖堂の中の写真です。

千畳敷きの巨大な本堂ですが、当初の構想では三千畳敷きの更に巨大なものであったそうです。

御移東を提言された時の禅師様の発案というのですから、実に気宇壮大な方であったのでしょう。

本堂の鐘つき堂に上がらせてもらいました。

この大きな鐘は、実は祥雲寺で寄贈したものであります。

祥雲寺住職の祖父は元々名古屋の人でした。

總持寺が御移東するにあたって、関東での常駐をする為に宇都宮に居を移し、その功績を評価していただいたことから本堂の鐘を寄贈するに至ったという経緯がありました。

参拝団の内何人かは身内の名前が寄贈者として鐘に刻まれており、懐かしい名前を見つけることができたようです。

總持寺を出た後は尊徳記念館、二宮尊徳生家に立ち寄りました。

栃木にも縁のある方だけに、じっくりと見て回りました。

今回の参拝宿泊は大雄山最乗寺です。

前回の總持寺参拝でも宿泊しましたが、ここは總持寺が御移東するにあたって

建物の材木を拠出したりと尽力したお寺でもあるので、今回の参拝に御縁のあるお寺とも言えるのでしょう。

夕食を頂いてからは軽く打ち上げ。

上三川の方達と入り混じって話に花を咲かせました。

翌朝の朝課(朝の法要)。

大雄山は天狗が建てた、という逸話が残っているほどに立派な伽藍が山の中腹を占めています。

朝課を本堂で行った後、階段を上って上の祈祷所に行き、迫力のある御祈祷を受けて朝のお勤めが終わりました。

大雄山駐車場の土産物売り場での一枚。

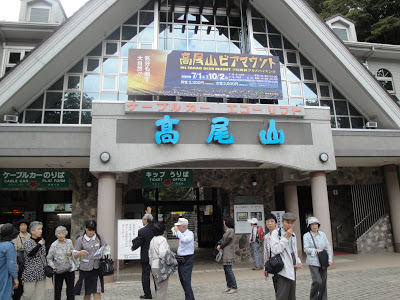

大雄山の後は高尾山にお参りしてきました。

ロープウェーが完備されているのでそれほどの労なく薬王院にお参り出来ました。

お昼は八王子にあるうかい竹亭で。

前回の總持寺参拝は東京タワー下の同じうかいで頂きましたが、

こちらも同じく瀟洒な佇まいと美味しいお料理を堪能させていただきました。

最後は多摩にある昭和天皇御陵にお参りし、夜7時ごろに宇都宮に帰着しました。

-

平成23年大施餓鬼会

2011年9月15日祥雲寺では毎年8月29日に全檀家を対象とした先祖供養の施餓鬼法要を行っています。

今年も8月の終わりに、年間最大の行事を行う日がやってきました。

法要を行う施餓鬼棚。

本尊様を北面に、お檀家の御先祖供養を行う施餓鬼棚を南面に祀り

法要を行います。

仏旗を掲揚しています。

仏旗とは、お釈迦様の徳を顕す5色を元にした仏教のシンボルとなる旗です。

石彫り会の皆さんの手を借りて、朝方掲揚しました。

午前中は世話人会総会、興隆会総会等を行い、祥雲寺の年間行事や予算についての告知説明等を行います。

お昼は旭町のそば屋田中屋さんに出張いただき、いらした皆さんにそばうどんをふるまいます。

今年は東日本大震災の年であり、節電の夏でありました。

電気の使用が制限される中、いらした人たちにどうにか涼をとってもらおうと思い

氷柱を4本設置してみました。

冷房としての効果は微々たるものですが、あるだけで涼しく感じると評判もよかったので来年はもう少し大きな氷柱を入れてみたいと思います。

午後1時から説教師さんによる法話が始まります。

説教師は千葉県から石川光学老師にお越し頂き、お願いしています。

午後2時になり施餓鬼法要が始まります。

お施餓鬼というのは、文字通り「餓鬼に施す」ということです。

これは自らの命を尊び感謝をし功徳を願うとともに追善供養として三界(全ての世界)萬霊の有縁無縁の精霊を供養し併せて檀信徒の御先祖様方の供養を行う行事なのです。

参加されたお檀家さん方の焼香。

お釈迦様は「施餓鬼棚に新鮮な山海の飲食をお供えし、修行僧に施餓鬼会の法要を営んでもらいなさい。修行僧のお経の法力によって、少量の供物は無量の供物となり、全ての餓鬼に施されるであろう。そして、多くの餓鬼は救われ、お前も長寿を得られ、さらに尊いお経の功徳によって、悟りを開くことも出来るだろう。」

とお弟子さんに語られたことがあり、これがお施餓鬼の由来となっています。

施餓鬼会が終わって供養したお塔婆を外に並べています。

本数が多い為、来た人が受け取りやすいように外に木枠を設け、地域や五十音順で並べて受け取ってもらっています。

例年5月から準備をし始める大変な行事ですが、それだけにこれが終わると

「夏が終わった」としみじみ感じ入ります。

-

平成23年初盆施餓鬼

2011年8月11日もうじきお盆を迎える時節になりました。

お盆というのは新暦の7月に行われたり、月遅れで行われたりすることが一般的ですが、

もともとは仏教の経典にも出てくる祭日です。

インドでは、4月ごろから7月ごろにかけて雨が多い季節となり、

お釈迦様の時代からこの時期を「雨安居」と言って

仏教徒は極力外出せず集中して修行生活を行う時期としてきました。

この修行生活が終わる7月15日、お釈迦様は供養のために集まった人々に

この修行を終えたお坊様たちに心をこめて供養するよう勧め、その功徳は計り知れないとお説きになられました。

この習慣がやがて、今は亡き先祖や様々な仏様に供養する「お盆」として定着したということです。

祥雲寺では毎年8月7日を、今年初盆を迎える方にお迎えの仕方を説明しご供養を行う

初盆施餓鬼の日としてきました。

天候が不安定な日が続きましたが、夏らしい暑い日になりました。

まず午前中は初盆を迎える方々にお迎えの仕方や心構え、盆棚の造り方の説明を行います。

お昼は僧侶参加者そろっていただきますをします。

不思議なことに粗食というのは、畏まって食べるほうがおいしく感じられるものであったりします。

午後になり、供養の法要「お施餓鬼」が始まります。

導師が施餓鬼棚に供物を備え加持祈祷を行い、亡くなられた方々の供養を行います。

ご詠歌講の皆さんが法要にあわせてお唱えをし、場の荘厳に彩りを加えます。

法要の最後に参詣者焼香となり、法要終わりとなります。

最後に施餓鬼棚に祀られたお塔婆を受け取って解散になります。

とても暑い日の法要となりましたので、入り口で麦茶をお出ししたら皆さん美味しそうに飲み干していました。

-

平成23年べんてん祭り

2011年7月31日遅れてしまいましたが、7月7日に行いましたべんてん祭りの写真を掲示します。

朝方石彫り会の皆さんと共に会場の設営をしています。

祥雲寺では毎年七夕の日にあわせて境内弁天堂にお祀りしている弁天さまのお祭りを行ってきました。

婦人会の皆さんが振る舞いの昼食の準備をしています。

お祭りが始まり、お手伝い頂いているお寺さんと共に住職がお堂に上がります。

法要の最中、長いお経を転読して参拝者の厄難消除を祈願します。

法要が終わると庫裏でもぐさを使ってすりばち灸の時間になります。

法要で使った火でもぐさに着火し、この夏の無病息災を願います。

境内の池に咲いた蓮の花です。

去年はちょうど弁天祭りの日に咲いたのですが、今年は3日遅い10日に咲きました。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。