-

10月の諸行事

2024年10月3日10月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■大遠忌焼香師参拝伊豆旅行(10月13日~15日)

本年は曹洞宗大本山總持寺を開かれた瑩山禅師700回忌大遠忌の年です。

先代住職安藤明之が焼香師の大役を頂きましたので、

本山で導師を一座勤めるので参列して、伊豆を観光する旅行となります。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

10月2日、9日、16日、30日

■月例坐禅会「指月の会」(10月28日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

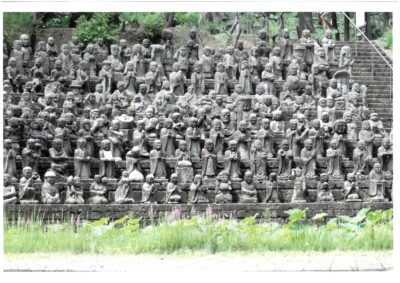

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

10月8日、29日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

10月20日

■御詠歌

10月28日 月例練習会 10時~12時 東堂指導

日程未定 長岡練習会 13時~

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

10月23日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

10月16日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

10月14日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

9月の諸行事

2024年9月3日9月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■秋彼岸(9月19日~25日、中日は22日日曜日)

秋彼岸までお施餓鬼の塔婆をお渡ししています。まだの方は受付にて受け取られてください。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

9月4日、11日、18日

■月例坐禅会「指月の会」(9月23日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

9月10日、24日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

9月8日

■御詠歌

9月3日 午後1時半~3時半 長岡公民館 東堂指導

9月12日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 飯塚先生指導

9月17日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 東堂指導

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

9月25日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

9月18日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

9月9日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

8月の諸行事

2024年8月2日8月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■大施餓鬼会(8月29日11時半そばうどん・12時護持会総会・1時法話・2時法要)

檀家全ての先祖供養法要。本年よりコロナ禍前に同じ規模開催へと戻します。

施餓鬼は午後1時法話よりお檀家皆さんにご参加いただき法要後塔婆をお渡ししていますが

当日来られない方は、施餓鬼後秋彼岸までに塔婆を受け取りお墓へお供えください。

■初盆施餓鬼(8月7日)

新盆の方対象のご供養法要。9時半説明会(お迎えの仕方等)。10時半法要。

■お盆(盂蘭盆会)8月13日~16日

13日午前迎え火、16日午前送り火。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

8月7日、21日(14日お盆中の為お休み)

■月例坐禅会「指月の会」(8月26日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

8月2日、9日、23日(16日はお盆中の為お休み)

■陶芸教室「祥陶会」(13日、15日はお休み)

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

8月はお休み

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

8月11日

■御詠歌

8月はお休み

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

8月21日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

8月はお休み

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

8月はお休み

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

6月の諸行事

2024年6月1日6月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■海外仏跡参拝旅行第三番 インドネシアボルブドゥール仏跡参拝、バリ島観光旅行

6月2~7日

■曹洞宗大本山總持寺 瑩山禅師700回忌大遠忌

宇都宮教区本山参拝日帰り旅行 6月17日

祥雲寺 本山参拝日帰り旅行 6月24日

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

6月5日、12日、26日

■月例坐禅会「指月の会」(6月24日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

6月7日、14日、21日、28日

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

6月11日(別会場) 25日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

6月9日

■御詠歌

6月13日 10時~12時 東堂指導御詠歌

6月18日 13時半~15時半 長岡公民館御詠歌

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

6月26日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

6月19日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

6月10日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から

祥雲寺℡(028)622-5719

-

5月の諸行事

2024年5月6日5月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

5月1日、8日、15日、29日

■月例坐禅会「指月の会」(5月27日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

5月10日、17日、24日、31日

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

5月14日、28日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

5月12日

■御詠歌

5月9日 10時~12時 東堂指導による月例講習

5月13日 13時半~15時半 長岡公民館での月例講習

5月21日 10時から12時 飯塚先生による隔月講習

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

5月22日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

5月15日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

5月13日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から

祥雲寺℡(028)622-5719

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。