-

平成21年12月朝参りお知らせ

2009年12月14日先月、チベットの仏像から受けた感銘について記しました。

仏像が初めて造られたのは、紀元2世紀頃と言われます。以来、仏像は仏教徒の信仰の中心となりました。

実は「ほとけ」という言葉はもともと仏像を意味するのだそうです。

インドの言葉で、目覚めた人、悟った人を意味する「ブッダ」を、中国では「浮屠」と音写しました。

その文字を古代日本人は「ふぉぇとぇ」と読み、それに「目に見える形」を意味する「け」という音を付けて、ブッダの姿、すなわち仏像を意味する言葉ができました。

これは先年亡くなった国語学者の大野普先生の説です。

大野先生はさらに、「カミ」が、「カミナリ」に表わされるような自然の絶大な力をもとにした、只ただ人間を畏怖させる存在だったのに対し、「ホトケ」は人間としてのさまざまな苦しみを救済してくれる存在として、古代日本人の前に現れたと述べています。

京都、太秦の広隆寺の弥勒菩薩像は国宝指定第一号の仏像です。

高校の修学旅行で初めて御像を目の当たりにした時のことを思い出します。

静かにほほえんだお顔を拝み、ほほにそっと添えられた指先を見ていると魂がすくい上げられていく思いがしました。

この弥勒菩薩は7世紀前半に朝鮮半島から招来されたか、あるいは日本で造立されたとされます。

いずれにしても百済から日本に公伝されて間もない頃です。

古代の人も、私たちと同じ思いで仏像を拝んだに違いありません。

時を貫いているものは、人の世の苦しみ悲しみを憐れみたまいやさしく包んでくださる慈悲のお姿です。

平成21年12月14日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝参りは午前6時半から行います。

-

平成21年納経会(成道会)

2009年12月14日12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日です。

三仏忌といって、仏教では4月8日の花まつり(生誕日)、2月15日の涅槃会(命日)と並び、

12月8日を成道の日、修行が成った聖日としてきました。

祥雲寺では8日に前後して日を定め、写経会参加者の写経を納めて成道の御祝いの法要をしています。

最初に写経会の皆さんで本尊のお釈迦さまにお参りし、香を薫じます。

続いてお釈迦様のお祀りされている台座(須弥壇)に、お経を書いた石を投じます。

祥雲寺の須弥壇の下には地面まで続く柱があり、その中は空洞になっています。

この空洞に毎年写経会参加者の書いた経石を投げ入れ、仏様の台座の礎としています。

祥雲寺では毎年5月~11月で月一回の写経会を行っています。

写経の始まりを4月花まつりの大写経会とし、終わりを12月成道会としており、

会の参加者には毎年干支の文鎮を用意してきました。今年は虎の文鎮になります。

12年で丁度一めぐり、12年続けられた方だけ完成できるささやかなコレクションとなります。

-

平成21年無縁供養、水子地蔵尊大祭

2009年12月13日毎年12月1日は祥雲寺の無縁供養、水子地蔵尊大祭の日です。

前日の天気が若干崩れましたが、当日は綺麗に晴れてくれました。

昨年は今年よりも幾分紅葉の見ごろが続いていましたが

今年は散るのが少し早いようです。

祥雲寺石彫会による500羅漢(お釈迦様の500人のお弟子様)像彫刻もいよいよ300を超えました。

今年500羅漢をお祀りする羅漢渓を拡張しましたので

以前より間隔の余裕をもった安置が出来るようになりました。

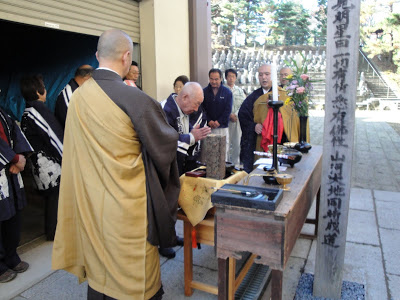

新たにお祀りされる羅漢様の開眼法要を無縁供養の前に行いました。

石彫会の皆さんが祭壇に向かってお参りされています。

午前11時になり、無縁供養の法要を行いました。

最初に施餓鬼の法要を行い、施主となった参列者方の卒塔婆を読み込み、供養をします。

引き続いて水子供養になります。

賽の河原で水子となった子供に手を差し伸べる地蔵菩薩にお祈りをし、線香をお供えします。

午前の法要も終わり、婦人会お手製のお昼を頂いた後は無縁供養の特別講演になります。

今年は民話語りの美寿々すみ子先生にお願いしました。

先生の語る民話はとても生き生きとしていて、瑞々しい生活感と躍動感を感じさせるお話をしてくださいます。

1時間半の講演でしたが、あっという間に終わったと感じるほど愉快な時間を過ごさせていただきました。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。