-

祥雲寺第3回お遍路参拝旅行(4月20~24日、3日目と4日目)

2010年5月9日お遍路3日目は残念ながら朝から大雨でした。

予報外れを期待していましたが最近は外れも少ないようです。

71番弥谷寺。

雨にぬれた紅葉の若葉がいい風情を出していますが

階段が多くて風情を楽しむどころではありませんでした。

雨にも負けず風にも負けず、お遍路さんの鈴が行く。

悪天候にあっても笑いあい助け合いが絶えないのは

本当に良い参加者に恵まれたなぁ、と思いました。

弥谷寺本堂お参り。

雨がひどいので軒下でお唱えを行ったのですが

丁度お参りに来た人が多い時にぶつかり

本堂前のせまいスペースがさらにごった返すようになってしまいました。

お遍路の団体参拝は、こういう時に集団ということで邪魔にならないように

注意しないといけなくなります。

73番出釈迦寺前の無人販売店。

至る所でみかん一袋100円で売られているのは流石四国です。

3日目お昼は添乗員さんお勧めのうどん屋さん。

ゆでたてのうどんに自分ですった大根をいれて味を調節して食べます。

うどん自体も美味しかったのですが

一緒に出たおでんやおいなりさんも美味しかったです。

3日目最後は75番善通寺。

丁度弘法大師生誕の地ということでか、

お遍路88札所中最大級の伽藍を誇る立派なお寺でした。

3日目は金毘羅神社近くのホテルに泊まったので

4日目朝から希望者で金毘羅参りに行きました。

朝早くにロビーに集合して出発です。

1000段近く階段を上るのですが、地元有志のガイドさんが

説明しながら案内してくれるので年配の人も朝から沢山お参りしていました。

金毘羅さん本殿前で集合写真。

80過ぎのおじいちゃんおばあちゃんでも登れるのだから大したものです。

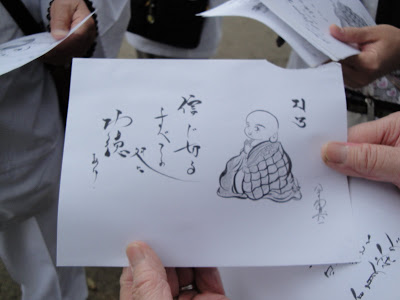

79番高照院境内で仏画を書いていた人から頂いた絵。

弘法大師の幼少の頃を書いた子坊主さんの絵です。

参加者皆さんからは、「真魚ちゃん(弘法大師の幼名)の絵だ」ということで大分好評でした。

4日目最後は高松市街地を抜けて84番屋島寺までお参りしました。

ここは源平合戦の古戦場跡としても有名で、寺の裏手からは

平家滅亡を決定づけたとまでいわれる屋島の戦いの古戦跡が眺められるそうです。

栃木県人としては、郷里の有名人でもある那須野与一が名を挙げた場所でもあるので

興味深く資料を見れました。

参拝旅行最後の夜ということで胸襟を解いての宴会となります。

丁度誕生日の人がいたので皆でハッピーバースデーを合唱し

カラオケを歌いながら楽しい夜を過ごしました。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。

| 祥雲寺第3回お遍路参拝旅行(4月20~24日、3日目と4日目)

行事・イベントの記事

曹洞宗 戸祭山 祥雲寺

栃木県宇都宮市にある曹洞宗 戸祭山 祥雲寺は宇都宮駅からのアクセスも抜群で自然豊かな環境が参拝者に人気のお寺です。天然記念物にもなっている老樹の枝垂れ桜や、べんてん祭りの時期には県内外から多くの方が訪れ賑わっております。

伝統や文化を大切にしながらも新しい試みや企画も行っていきますので、お近くにお越しの際は、ぜひともお立ち寄りください。

【アクセス】

・宇都宮駅から徒歩26分、車で5分

・宇都宮駅西口からバス(県庁・戸祭台循環)9分、昭和小学校前バス停下車徒歩1分

・東武宇都宮駅東口から徒歩5分、県庁前バス停から4分、昭和小学校バス停下車徒歩1分

・栃木県庁や宇都宮競輪場から徒歩で5,6分

〒320-0054

栃木県宇都宮市東戸祭1-1-16

TEL:028-622-5719

FAX:028-622-5866