-

春行事写真まとめ

2011年6月30日梅雨真っ盛りの時節、閲覧されている皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

当ブログは3月の地震以降、管理者が宮城県気仙沼での被災地支援活動に従事していた為更新が著しく滞っていましたが、不在の間の行事写真をここでまとめて掲載したいと思います。

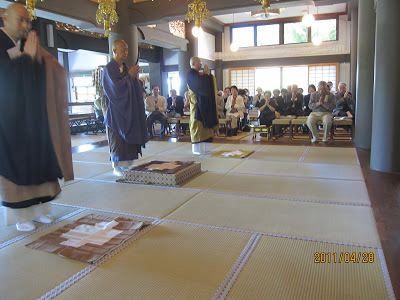

上2枚は春彼岸の中日に行いました祥雲寺檀徒入檀式です。

輪袈裟と数珠を授与し御本尊様への礼拝を行い、御檀家の位牌全てを祀る開山堂を巡ることで祥雲寺への入檀式としました。

上3枚、今年も例年と変わらずに咲いてくれたしだれ桜の写真になります。

桜を見に来る人は残念ながら少なかったようですが、変わらないものを見る、それだけでもホッとします。

4月の3日には祥雲寺ではおなじみの美鈴すみ子先生の民謡、昔語りの会を開催できました。

4月5日、お釈迦様の誕生日を祝う花まつり用の花御堂を製作しました。

例年とは違い一基のみの制作となりましたが、その分丁寧に綺麗に仕上げていただきました。

上2つは祥雲寺花まつり大写経会の写真です。

このような時であればこそ、このような行事は中止せずに行うべきだ、と思い定めて当日を迎えましたが、想定より多くの方にご参加いただけて大変ありがたく思いました。

祥雲寺陶芸会の庵での作陶平穏祈願と会食の写真です。

皆さん毎週火曜と木曜に集まり、駐車場奥の作陶庵で励まれています。

4月28日は東北太平洋沖地震発生から49日の日に当たります。

周辺御寺院にも協力をお願いし、お檀家さんにも参加いただいて49日の慰霊法要を行いました。

今回の地震に際し、動ける人は現地のボランティアに、行くことのできない人はお金や物資の寄付を行うべきだ、とは方々でよく耳にし、また実行されてもきました。

ですが行って手伝うことができなくても、お金や物を送ることができなくても、せめて心だけは寄り添ってあげたい、祈りだけでも届けたい、そんな声もまた多くありました。

ご協力ご参加いただいた方達に、本当に感謝したいと思います。

5月2日、第29回仏教を知る会を無事開催、円成することができました。

上3枚は5月末に境内を撮った写真です。

これからしばらくは更新が滞ることもあるかと思いますが、出来る範囲で続けていきたいと思います。

-

平成23年2月15日涅槃会

2011年3月9日時間が空いてしまいましたが、2月に行われた宇都宮仏教会涅槃会の写真をアップします。

2月15日は前日から降っていた雪もやんで、爽やかに晴れた日になりました。

祥雲寺参道にある梅園でも、雪の中に梅の花の赤が鮮やかに映えていて、カメラを携えた方が何人もよられていました。

涅槃団子調理中。

2月15日というのはお釈迦様の亡くなられた日です。

仏教徒にはとても大切にしている日が年に3日あり(三仏忌)、

・4月8日の誕生日(花まつり、降誕会)

・12月8日の悟りを開かれた日(成道会)

・2月15日の亡くなられた日(涅槃会)

と3日あります。

今年の2月15日は宇都宮仏教会で毎年合同で行っている涅槃会を祥雲寺を会場として行いました。

完成した涅槃団子を涅槃図の前にお供えしています。

殆どのお寺ではこの涅槃会の際に、お釈迦様の亡くなられる場面を描いた涅槃図を掲げて御供養の法要を営みます。

完成した涅槃団子。

涅槃会の際地方によっては、仏教の象徴でもある5色の光を表した5色の団子(涅槃団子)をお供えします。

今回祥雲寺でも婦人会方のお力添えを頂いて1色足りないながらも用意してみました。

午前中は集まって頂いた方達に涅槃会の成り立ちの説明、法話を住職が行いました。

午後は本堂に上がり、宗派の別なく涅槃会の御供養を行いました。

参列の方達には焼香の後涅槃図にお参りいただきました。

法要了って御帰りの際には、お供えした涅槃団子をお持ち帰り頂きました。

人数を集めて涅槃会を行うのは初めてでしたが、なんとか無事行うことができました。

-

平成22年無縁供養、水子地蔵尊大祭

2010年12月15日毎年12月1日は祥雲寺の無縁供養、水子地蔵尊大祭の日です。

今年は酷暑の為冬は大分寒くなると予報されていたのですが

この日は例年からするとありえないほどに気温の高い晴れ日になってくれました。

祥雲寺本堂裏手、羅漢渓に新しく彫りあがった羅漢様をお迎えしました。

毎年7月7日のべんてんまつりか無縁供養の日に合わせてお迎えし、開眼供養の法要を行います。

10時から羅漢渓の中央、お釈迦様の前で開眼供養を始めました。

羅漢様を彫っている石彫会の皆さんが列席し、香を薫じて新しい羅漢様をお迎えします。

11時からは庫裏の横手、無縁供養塔に移り、例年通り無縁供養が行われました。

祥雲寺の無縁供養は天明年間(二百二十年前)に起源を持つ伝統行事です。

私たちは肉親の為に一周忌、三回忌といった法要を営んで供養いたします。

またお施餓鬼には先祖代々の諸霊位の供養を致します。

こうした供養は、亡き方々の冥福を祈ることであると同時に、それらの方々から受けた諸々の恩に対する報恩感謝の行為でもあります。

けれども、ひるがえってよく考えてみますと、私たちが今日あるのは、ただ血のつながった人々の恩によってあるだけではありません。

私たちが日々生活していく中でめぐり会った人々、たとえば職場で苦楽を共にした人々、さらには太古の昔よりの天の恵み、地の恵み、生きとし生けるもの全ての恵みによって私たちがあるのです。

無縁供養はこうした一見無縁であるけれども、実は目に見えない形で私たちに恵みを与えているもろもろの人々、ひいては天地万物に対しての報恩感謝の供養であり、最高の供養といわれるものです。

無縁供養に引き続き、水子地蔵尊大祭となります。

ご詠歌講の皆さんがお唱えする中で参加者が水子地蔵様に香を薫じ、赤ん坊の冥福を地蔵様にお祈りします。

例年はドラム缶に薪をくべて暖をとりながら法要を行うのですが、

今年は12月にもなって周囲を虫が飛び回るほどに暖かい天気の中で勤まりました。

法要が全て終わり、庫裏の中に移ってお食事の時間となります。

今年も甘酒を作って皆さんにふるまいました。

午後は無縁供養記念行事となります。

今年は篠笛の演奏家、狩野嘉宏さんに演奏をお願いしました。

屋外から演奏を始め、お弟子さんと協奏しながら盛り上げて最高潮の所で演奏台に登檀して場を沸かせてくれました。

約一時間、色々と懐かしい曲を交えながら

素朴な篠笛の音色を堪能させていただきました。

古典芸能の舞台以外では聞く機会の少ない楽器ですが、日本人ならば誰でもが郷愁に誘われてしまう、心安らぐ音色だと思います。

本堂入り口の横には

陶芸教室参加者の制作した器と

アレンジメントフラワー教室で作った花飾りが展示されました。

まだ時間としては3時少しなのに、外から差し込む光はもう夕陽の様相を呈しています。

気温こそ10月並みではありましたが、

秋の終わりと冬の時節の到来を感じました。

-

第28回仏教を知る会(11月26日)

2010年11月29日11月も終わりになると紅葉もほぼ散ってしまい、

日々冬の到来を間近に感じてきます。

去る11月の26日、第28回となる「仏教を知る会」がこの秋も開催されました。

祥雲寺では年2回、春と秋に婦人会協力のもと仏教勉強会を開催しています。

開催にあたり、まず最初に本堂にて仏様に礼拝の法要を行います。

法要の中で御本尊に焼香をしています。

本堂での礼拝が終わり、午前中は住職によるお経の講義となります。

ここ数年は曹洞宗の開祖道元禅師のお言葉を集めた『修証義』の解説をしています。

毎回午後は様々な分野に長じた人を招き、講義をお願いしています。

今回は東京にあるお香を扱う上信堂の社長さんにお越し頂き、

仏教とともに歩んできたお香の歴史についてお話しいただきました。

そしてただお話し頂くだけではなく、実際に参加者がお香を調合して

オリジナルの匂い袋を作ってみる実演まで用意してくださいました。

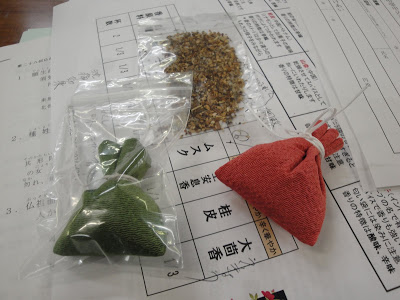

上の写真は白檀や龍脳、安息香や木香など香木の粉末と

それを混合してシェイクする道具です。

ブレンドした香木を嗅いで調節をしています。

十種類近くの香木の粉末を指定の量混ぜ合わせ、

振って匂いを確認しながら自分好みの香りにしていきます。

参加者全員初めての経験に大賑わいになってしまい、

社長さんやスタッフさんの声が聞き取りにくくなってしまうほど賑やかになってしまいました。

完成した匂い袋。

社長さんが言うには、同じ手順で作っても

作った人それぞれが違う香りになってしまうのだそうです。

世界に一つだけの、オリジナルの匂い袋ができた、と思うと少し嬉しく感じます。

とても為になる、楽しい講義になりました。

-

この秋の祥雲寺(後)

2010年11月18日引き続きこの秋祥雲寺で行われた行事等の写真を掲載します。

こちらは毎月石彫会と共に行っています羅漢拝です。

十六羅漢はお釈迦様の高弟で

祥雲寺では本堂の横に石像を祀っており、

毎月お参りのお唱えをしています。

秋の陽光を受けながら、各羅漢様を讃えるお唱えを詠みあげています。

11月16日、梅花流御詠歌検定の日です。

御詠歌とは仏様の教えを歌にして唱えるもので、曹洞宗のそれは梅花流と呼ばれています。

全国各地で普及実践されていますが、この日は県内で練習されている人を対象とした昇級試験を祥雲寺で行いました。

本堂で本尊様(お釈迦様)へのお参りの法要。

県内各地より120人超の人が集まられたので両側が一杯になってしまいました。

法要の途中で仏様を讃えるご詠歌をお唱えしています。

小さな鉦を打ち、鈴を鳴らして100人以上の合唱が本堂一杯涼やかに荘厳に響き渡りました。

検定待ちの方々。

「緊張感に満ちた笑顔を一枚ください」と言って撮影したら大笑いされてしまいました。

検定会場。

正座が難しい方は机を出し、大丈夫な方は絨毯に座ってお唱えを始めます。

お唱えが終わった後は講評を受け、良かった点悪かった点の指導を受けます。

この日の屋外。

気温は若干下がりましたが、紅葉はまさに見ごろを迎え

大勢が集まるのに素晴らしい日となりました。

本堂横手のもみじ。

本堂正面の銀杏。奥に八幡山タワー。

イチョウが見ごろを迎えると、秋の終わりもそろそろなのだと感じます。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。