-

28年6月 朝詣りのお知らせ

2016年6月11日今年も梅雨入り。紫陽花の季節。

江戸時代、正大の北方六里に吉岡という宿場がありました。

その宿場は、藩御用の物資運搬を責任を持って勤める伝馬役を課せられて苦しんでいました。

馬や人夫を無償で手配するのですから重い年貢と同じです。

負担できずに夜逃げするものがあとを絶ちませんでした。

「このままでは村が滅びてしまう。」

穀田屋十三郎と菅原屋篤平治という二人の若者は宿場の将来を憂えました。

そして思いついたのが、宿場の資産ある人から財を募って千両(五千貫文・二億円くらいか)の金を作って財政難の仙台藩に貸し、利息を取って伝馬の費用に充てるという奇想天外のアイデアでした。

二人はなけなしの財産から五百貫文という大金を出しました。

宿場の将来のためにすることであり、出資者には何の見返りもないことですので率先して誠意を示さなければなりません。

それでもというか、当然にというか協力者は少なく、目標にはほど遠い状態でした。

ところが、十三郎の実家が家産のすべてを出して協力することにより、ついに千両相当の金を集め、その後も困難の連続ではありましたが当初のもくろみを達成できたのです。

実は、十三郎の父親は、はるか昔から十三郎と同じことを考え、守銭奴とののしられながらも金をためていたのです。

この話のすごいところは、出資者9人が見返りを求めなかったことです。

金銭だけでなく、栄誉も求めない。

寄合では下座に座り、道は端を歩く。

それは子々孫々まで伝えられました。

このことが世に知られたのは、彼らの菩提寺の住職が記録にまとめたものが残されたからです。

昔の日本人の偉さがよくわかります。

と同時に、私は自分をかえりみて恥じ入るばかりです。

この話は、磯田道史著「無私の日本人」という本に収められ、さらに「殿、利息でござる」という映画になって現在上映されています。

どうぞご覧になってください。

平成28年6月11日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の朝詣りは午前6時から行います。

-

28年5月 月例早朝坐禅会「指月の会」案内

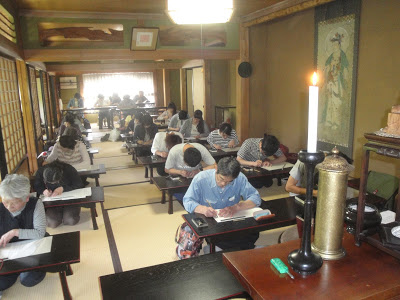

2016年5月22日ただいま準備中の折り紙教室

初めての作品。

「仏道をならうというは自己をならうなり。自己をならうというは自己を忘るるなり。」

『正法眼蔵現成公案』

私は昔、福井県武生にある御誕生寺という修行道場で2年ほど修行させていただきました。

御誕生寺というのは曹洞宗大本山總持寺の住職を務めた板橋興宗禅師様が10年ほど前に建てられたお寺です。

禅師様は總持寺の住職を退任された後、曹洞宗の両祖である瑩山禅師の誕生の地に寺を建てるべきと言われ、土地の寄進を受け寄付者を募り托鉢をして、立派な修行道場を建立されました。

その建立の最中、寺の軒先に猫が捨てられていた時があり、「可愛そうだから軒下においてやれや」と境内においてあげたところ、方々から猫をもらってくれないかと持ってこられて、あっという間に修行僧より多くの猫が境内にいる寺になってしまいました。

ちょうど私が修行の為上山したころ、NHKの特集で全国放送され、今では猫のいる「猫寺」として大変有名なスポットになっています。

そんな猫寺ですが、禅師様の教えを聞くために多くの人が参拝し、また参禅される修行の道場でもあります。

様々なお話をされていましたが、その中でもよくお話しされていたのが「禅の奥義を教えよう」という流れのお話です。

「人間は言葉を覚えた。この言葉のおかげで人間は進歩してきたが、同時に言葉のせいで縛られ、悩み、疲れる。

坐禅の時間というのは言葉を用いない。グチグチ考えることなく、「今」を生きている。

言葉というのは文明をもたらす力となり、また迷いのもととなる諸刃の剣と心得て、思考をやめるのではなく、必要以上に考え

て悩まないこと。

そうして今この時を生きている実感を持って、一歩一歩「いのち」を感じて生きることが大切だ」

少し私なりの解釈がありますが、このようにお話しされていました。

作務を一心に行っているとき、禅師様の暖かい笑顔と共に、この言葉をよく思い出します。

祥雲寺副住職 安藤淳之

一人で修行を行おうとすると、怠けてしまったり後回しにしてしまい続かない場合もあります。

ですがみんなで行えば、難しいことでも楽しく行えるはずです。

この朝坐禅会はそのような場となるよう始めました。

一日の始まりを迎えるこのひと時、ご一緒に「かろやかに」生きてみませんか?

日時:5月23日(月)朝6時半~7時半(途中参加、途中退出可)

6時30分~7時10分(今回は所要の為一回目の坐禅のみ)

場所:祥雲寺本堂一階

用意:身一つで大丈夫です。

足の組めない方は椅子での坐禅もできます。

また、祥雲寺では毎週水曜夜6時(第四水曜のみ休み)、雀宮布教所「善応院」にて坐禅会を行っています。

-

28年4月 早朝坐禅会「指月の会」案内

2016年4月24日栃木県庁屋上展望室からの写真

県庁の展望室は宇都宮市街全部を見通せます。

「捨てれば必ず軽くなる 捨てて、軽やかに生きなさい」-『スッタニパータ』

この朝坐禅会を初めてちょうど一周年となりました。

何人もの方に来ていただいて共に修行の時間が過ごせることを、

大変ありがたく感じます。

初心を振り返る意味で、最初の文を再掲します。

先日NHKの番組で、ぼんやり術の特集、というものがありました。

静かなところで何も行わず、ただぼんやりとすることで、頭がすっきりして血圧が下がる等の効果があり学校教育にも取り入れられている、という内容でした。

お寺では、昔からこれに類することを行ってきました。坐禅です。

祥雲寺でも雀宮出張所「善応院」で毎週坐禅会を行ってきましたが、今年度より宇都宮の本堂で月に一度、第四月曜日の朝に坐禅会を行います。

昔から禅寺では、朝に暁天坐禅という坐禅の時間を設け、心身を整えて一日の修行に向かってきました。

心を落ち着け体の調子を整え思考をクリアにしてくれる坐禅は、「安楽の法門」ともよばれています。

時間に追われる忙しい現代においてこそ、何にも取り組まず頭をからっぽにして「軽やかになる」時間を持つことは、とても必要なことだと思います。

一人で修行を行おうとすると、怠けてしまったり後回しにしてしまい続かない場合もあります。

ですがみんなで行えば、難しいことでも楽しく行えるはずです。

この朝坐禅会はそのような場となるよう始めました。

一日の始まりを迎えるこのひと時、ご一緒に「かろやかに」生きてみませんか?

日時:4月25日(月)朝6時半~8時(途中参加、途中退出可)

6時30分~7時10分(一回目の坐禅)

7時20分~8時(二回目の坐禅)

場所:祥雲寺本堂一階

用意:身一つで大丈夫です。

足の組めない方は椅子での坐禅もできます。

また、祥雲寺では毎週水曜夜6時(第四水曜のみ休み)、雀宮布教所「善応院」にて坐禅会を行っています。

-

平成28年4月 朝詣りお知らせ

2016年4月16日桜が散るころには若葉が芽吹いて、新緑の季節が待ち遠しくなります。

人間が負けることはないといわれていた囲碁で、コンピューターが世界最強の天才棋士に勝ちました。

人間の知能の発達と似た学習法で、勝負に勝つための判断力を高めたからだそうです。

コンピューターは正確に計算しつくす機会から、判断力を備えた人工知能に変わってきたのです。

30年後には、知能として人間を上回るという予想です。

これはどんなことを意味するのでしょうか。

先ず考えられるのは、人間のために働いてくれるロボットです。

辛い労働を代行するのはもちろんのこと、レシピに基づいておいしい料理を作り、マニュアルに則った至れり尽くせりの介護もします。

人間が快適な生活をするために必要なことはすべてやってくれそうです。

人型のロボットだけではありません。

技術の開発をしたり、科学上の発見や新しい理論も生み出します。

文学や芸術分野でも、人間の感性や好みについての分析が蓄積されて、感動を呼ぶすぐれた作品が生まれます。

人工知能のはたらきで、人間は何もしないでも欲しいものは手に入り、願うことは達成されるようになるのです。

スイスの学者は、未来の人間は、自分がやりたいことを好きなだけやる人生を送るようになると予想しました。

これが幸せなことでないことはどなたもお分かりでしょう。

社会に関わらずに一人だけで幸せを感じることはありません。

生きる意味がなくなります。

人間とはそういう生き物です。

幸せは、人それぞれが価値あると思うものを実感することから生まれます。

それは成長し滅びる肉体の中にあります。

満開の桜に心のときめきを覚え、散りゆく花におのれの人生を重ねる。

無常なる肉体だからこそひとつがかけがえのないものとなり、価値あるものとなって輝くのです。

取り換えのきくコンピューターには、知能はあっても価値と感じるものはありません。

そんなものによって生きる意味がなくなる。

そんな未来があってはなりません。

平成28年4月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の朝詣りは午前6時から行います。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。