-

平成21年無縁供養、水子地蔵尊大祭

2009年12月13日毎年12月1日は祥雲寺の無縁供養、水子地蔵尊大祭の日です。

前日の天気が若干崩れましたが、当日は綺麗に晴れてくれました。

昨年は今年よりも幾分紅葉の見ごろが続いていましたが

今年は散るのが少し早いようです。

祥雲寺石彫会による500羅漢(お釈迦様の500人のお弟子様)像彫刻もいよいよ300を超えました。

今年500羅漢をお祀りする羅漢渓を拡張しましたので

以前より間隔の余裕をもった安置が出来るようになりました。

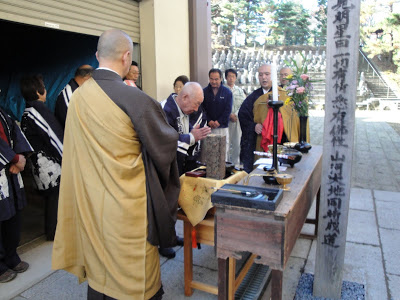

新たにお祀りされる羅漢様の開眼法要を無縁供養の前に行いました。

石彫会の皆さんが祭壇に向かってお参りされています。

午前11時になり、無縁供養の法要を行いました。

最初に施餓鬼の法要を行い、施主となった参列者方の卒塔婆を読み込み、供養をします。

引き続いて水子供養になります。

賽の河原で水子となった子供に手を差し伸べる地蔵菩薩にお祈りをし、線香をお供えします。

午前の法要も終わり、婦人会お手製のお昼を頂いた後は無縁供養の特別講演になります。

今年は民話語りの美寿々すみ子先生にお願いしました。

先生の語る民話はとても生き生きとしていて、瑞々しい生活感と躍動感を感じさせるお話をしてくださいます。

1時間半の講演でしたが、あっという間に終わったと感じるほど愉快な時間を過ごさせていただきました。

-

12月1日無縁供養のお知らせ

2009年11月26日紅葉もそろそろ終わりの季節になってきましたが

ここ数日天気が良いので、散策に来られる方を多く見かけます。

昨日今日は爽やかな秋晴れの日になりました。

特に今日は温かで、小春日和と言ってもいい位すごしやすい気温です。

昨日水曜は月に一回のフラワーアレンジメント教室の日です。

先生の指導のもと思い思いに花を生けています。

十数名の教室生を先生が見て回り、時に指導を行います。

こちらは今回の作品の一つ。

秋を意識して、表の銀杏の葉を散らしています。

毎年12月1日は祥雲寺無縁供養、水子地蔵尊供養を修行しています。

無縁供養とは、一見無縁であるけれど、実は目に見えない形で私たちに恵みを与えている

諸々の人々、ひいては天地万物に対しての報恩感謝の為の供養になります。

祥雲寺の無縁供養は天明年間に起源をもつ伝統行事です。

午前中に無縁供養、水子地蔵尊供養の法要を行い

午後には記念行事として演奏会や朗読会など、沢山の人に楽しんでもらう企画を用意しています。

今年はこの記念事業として

佐野の美寿々すみ子さんに民話の語りをお願いいたしました。

美寿々先生は栃木シルバー大学民話クラブの講師も行っており、

県内各地にて同好会を立ち上げ、民話の指導普及に尽力されています。

私も講座の発表を聞く機会がありましたが、大変ユニークな方で会場を沸き立たせていました。

午前午後ともに費用のかかるものではありませんので

多くの方にご参加いただければと思います。

-

祥陶会韓国旅行 -陶芸のルーツを訪ねてー

2009年11月25日去る11月9日~11日に祥陶会で韓国、ソウル陶磁の町「利川」を訪ねてきました。

祥陶会というのは、祥雲寺で毎週二回行っている陶芸の会です。

今回、陶芸のルーツである高麗青磁、朝鮮白磁などを見学し、合わせてソウルの宗廟、昌徳宮を観光してきました。

昔の韓国の村の様子を再現している民族村。

韓国ドラマ「チャングム」のロケ地としても使われました。

陶芸村入り口。

陶土(陶磁器に適した土)と水に恵まれた一帯で、窯場が120件も集まっており、陶工達の作業工程も見学できる韓国有数の陶芸のメッカです。

利川窯元、登り窯。

栃木県益子にある登り窯と同じなんだな、と思いました。

歴史的経緯を考えると、ここが源流に当たるのだと思うと、感慨深いものがあります。

高麗青磁。

青磁の透き通った翡翠色にそこはかとない吸込まれるような奥深さを感じました。

ソウル市内夜景。

イルミネーションの煌びやかさには驚かされました。

ソウルも近代化され、六本木や銀座を歩いてるのとまったく変わりないです。

昌徳宮参道。

朝鮮王朝第2の王宮で、もっとも韓国的な宮廷と言われています。

紅葉の彩りがとても素晴らしく、良い時期に観光できました。

宗廟正殿前。

朝鮮王室の歴代の王と王妃が祀られている廟です。

祭祀の様子は「チャングム」の世界をを想わせる華やかなものに感じました。

陶芸仲間達とのわきあいあいとした楽しい旅でした。

沢山の陶磁器を見て、次はどんな形のものを作ろうかと考えながら岐路につきました。

-

平成21年11月朝参りお知らせ

2009年11月14日11月3日、東京上野の森美術館で開催されているチベット展を見てきました。

チベット仏教の総本山ポタラ宮のものを中心に、仏像、マンダラ、タンカ(仏画の掛け軸)などが出品されていました。

日本の国宝にも劣らない見事なものです。

チベット仏教は、タントリズムといわれるインド思想の影響を受けています。

タントリズムには煩悩に満ちた輪廻を脱する手段のひとつとして、性的快楽から生まれる忘我の状態を宗教的な無我の境地に転換しようとする修行法があります。

仏教の後期密教はそれを精神的制御のみによる禅定法として採り入れるのですが、仏像や仏画、マンダラに女神と結合する如来の姿が見られます。

そのため淫猥な宗教との非難も受けました。

チベットの正当仏教では性的意味を一切否定し、お釈迦様がお説きになられたことの全てを成就した修行者のみがその禅定法の修行を許されました。

そのため父母像(ぶもぞう)といわれるこれらの仏像の首から下には布が掛けてあり、ポタラ宮に行っても全体を拝むことはできません。

私はこれまで美術館で仏像展があると可能な限り足を運んできました。

矛盾しているのですが、本来礼拝の対象である仏像が人目にさらされていることに、わりきれなさを感じています。

しかしまた一方では、仏像の持つ宗教性は、それを見る人の心に単なる美術を超えたものを感得させていく力を持っているので多くの人に見てもらいたいとも思っています。

最近、仏像に心を惹かれる若者が多くなり一種のブームとなっているようです。仏像を通して仏教への関心を持った若い女性を称するに「仏女(ぶつじょ)」という言葉も生まれているそうです。

これも仏像が人目に触れる機会があればこそです。

今回見たチベットの仏教美術も、そうした宗教的な感動を呼び起こすものでした。

性的なものであっても淫猥さなど微塵も感じられない、精神性の極地といってもよい、存在の根源、宇宙の根源についてのインスピレーションを与えてくれるような像や絵でした。

平成21年11月14日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝詣りは午前6時半から行います。

-

第26回仏教を知る会(11月4日)

2009年11月8日お檀家の別井さんから寄贈していただいた菊が立派な花を咲かせてくれました。

毎年預からせていただいていますが、今年も大きな花が咲いて

お参りにきた方の目を楽しませてくれています。

毎年11月上旬の頃に春と合わせて年2回の、祥雲寺婦人会勉強会「仏教を知る会」を開催しています。

仏教に関してを勉強したいという人を対象に

午前中に住職によるお経の講義、午後に外部から講師を招いての講演会という構成で行っています。

最初に本堂2階で本尊様へのお参りを行います。

お参り了って10時半からお経の講義が始まります。

今回は『修証義』という曹洞宗の経典の第4章を中心に勉強しました。

午後は祥雲寺の天井絵を描いて頂いた

日本画家の杉山寒月先生の講演になります。

先生は仏教美術に造詣が深く、そのこともあって3年がかりで祥雲寺天井絵を手掛けて頂いており、今回はそれらを交えた天井絵作成のエピソードを語って頂きました。

1階での講演が了って、実際に見ながらの説明会になりました。

来られた方の殆どが既に天井絵を見ていたのですが、

やはり作成のエピソードや周辺の知識が入った説明を聞きながら見るのは違うらしく、

皆熱心に聞き入ってました。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。