-

平成21年本山参拝(後)

2009年10月3日本山参拝2日目の朝は少し雲がかかっていましたが晴れてくれました。

朝6時に玄関に集合し、建物の外を回って本堂で朝のお勤めに参加します。

山の中腹にあるだけに清澄な朝の空気が新鮮でした。

本堂に入って朝のお勤めの始まりを待ちます。

殿行(法要の裏方役)の進退が大雄山独特のものだったので興味深く随喜できました。

奥の院階段前で撮影。

大雄山を守護する道了尊は御開山の了庵禅師が亡くなられて後に

「以後山中にあって大雄山を守り多くの人を利済する」と誓いを立てて山中に身を隠されたそうです。

奥の院までの階段。

道了尊、すなわち天狗さまをお祀りする場所だからか

お寺の山門で寺を守護する仁王様のように

道の両側に天狗さまの像がいかめしく立っています。

下から数えて300段超の階段を越えた山頂近くに奥の院がひっそりとしたたたずまいを見せていました。

大雄山を出て次は目黒のお不動さんに向かいました。

毎月28日は縁日の日ということで午前中から多くの人がお参りしており、外国の観光客も多いそうです。

普通の祭りでよく見るやきそばやかき氷等の屋台だけでなく

少し珍しい食材やお惣菜を売るデパ地下で見るような商品のお店も多く、

なるほど生活に密着した場でもあるのだな、と感心しました。

お昼は東京タワー真下の豆腐料理屋うかいでお食事を頂きました。

ここは豆腐中心の懐石を楽しめる場所としても有名で

来たことのある人は皆「あそこは凄い」と口をそろえていたこともあり楽しみにしていましたが、期待以上に素晴らしい料理と時間を皆さんとそろって楽しめました。

最後はちょっと腹ごなしも兼ねて東京タワーに昇りました。

一頃には東京タワーの解体、なんて話もあったそうですが

今でも多くの家族連れや観光客で大賑わいを見せています。

旅行参加者の殆どは過去東京タワー創立時分に来たことがあるそうで

それぞれ色々な感慨を聞かせてくれました。

東京タワーを出て夕方6時前に宇都宮祥雲寺に帰着。

途中若干のハプニングもありましたがほぼ予定通りに移動でき、皆さんにとって良い参拝が出来、楽しい旅行になったと思います。

-

平成21年本山参拝(前)

2009年10月3日9月27日~28日の日程で平成21年祥雲寺本山参拝旅行に行ってきました。

祥雲寺では毎年本山参拝を行っています。

曹洞宗では大本山が福井の永平寺と横浜の總持寺の二ヶ寺ある為

毎年交互にお参りをしており、今年は總持寺の年にあたります。

今回の旅程は

【初日】泉岳寺→大本山總持寺→大雄山最乗寺(一泊)

【二日目】大雄山最乗寺→目黒不動尊縁日→豆腐料理屋うかい→東京タワー→帰着

となりました。

朝7時に祥雲寺に集合し、バスで東京品川近くの泉岳寺まで移動しました。

泉岳寺は忠臣蔵で有名な赤穂浪士のお墓のあるお寺として有名な所です。

四十七士のお墓のある高台です。

やはりひっきりなしに人の訪れる場所だからかよく整備されていて

線香火つけ屋さんが常駐してるのには驚きました。

ちょっと見づらいですが線香を置く石の台が、

途切れなく上げられる線香の熱で劣化して斜めに崩れています。

義士達の行動が、当時から今に至るまで時代が変わってもなお支持されている証なのだ、と思いました。

横浜鶴見の大本山總持寺に到着しました。

受け付けが庫裏でもある為、まず最初に奥に祀られている大黒さんにお参りします。

總持寺は元々能登半島にありましたが、明治に引っ越しをして今の場所に移築されました。

平成23年にはご移東(引っ越)100周年記念の法要が行われます。

お昼を頂いてから先祖供養の法要を行っていただきました。

總持寺の大祖堂は千畳敷の本堂としても有名で、修行僧の低い読経の声がよく響き渡ります。

終わってお寺の拝観をしながら一周してきました。

大本山を出て、蛯名インターを経由して今日宿泊の大雄山最乗寺に到着しました。

最乗寺は曹洞宗の大本山永平寺總持寺に次ぐ規模の大きなお寺としても有名で、

道了尊と呼ばれる天狗さまを寺の守護としてお祀りしています。

バスから下車して、足の達者な人は10分ほど参道を歩いて宿坊に上がります。

新緑の季節か紅葉の時分に来たらさぞ見事なものだろうと思わせる、古さを感じる立派な参道に皆も感銘を受けていました。

大雄山大食堂での夕食。

近々御開山の600回大遠忌になるということで宿坊周りが新しく建て直されていたそうで

以前に来たことのある人は、様変わりに大分驚いていました。

夜の道了尊大祭、御供式が始まります。

本来は奥の院へと続く階段前で行われるそうですが、一時間ほど前から雨が降ってしまい

本堂前で行われることになってしまいました。

白装束に身を包んだ修行僧が、奥の院までの300段以上もある階段を駆け上がる姿を見られたそうですが、今回は出発と帰着の所だけ見ることができました。

-

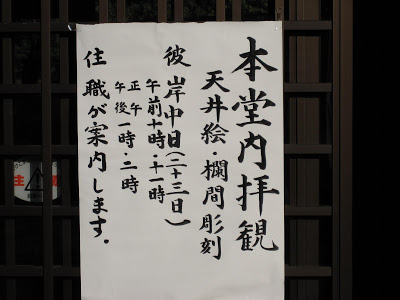

秋彼岸初日 【彼岸中日天井絵欄間彫刻内覧会のお知らせ】

2009年9月20日九月十四日~十五日にかけて

祥雲寺を会場に栃木県宗務所主催現職研修(栃木県曹洞宗僧侶を集めての勉強会)を行いました。

十四日の昼から日暮れまで、十五日は早朝から昼まで綿密に行事を詰め、充実した時間となりました。

来山された和尚さま方、お疲れさまでした。

さて本日はお彼岸の入りとなり、

朝から例年より多くの人がお参りにいらしていました。

昨年は彼岸の中日を過ぎたあたりに満開を迎えた彼岸花ですが、

今年は15日くらいには大分咲き始めていました。

今朝見るとしだれ桜も色づいて葉を落とし始めており、

やはり今年は秋の訪れが大分早いようです。

来る9月23日水曜日、彼岸の中日に

本堂に新しく入りました天井絵並びに欄間彫刻の拝観を行います。

7月に設置工事が完了し、8月のお施餓鬼にお披露目を行いましたが

未見の方の為に彼岸中日の10時、11時、12時、1時、2時ときりのいい時間に

本堂にて住職が説明をし、ご覧いただけるよう企画しました。

お檀家であるなしに関わらず拝観可能となりますので、

興味をお持ちの方はどうぞお越しください

朝方、庫裏の横にて

大田原でも先週で咲いていたそうで、落ち葉と相まって秋の訪れを感じます。

夕刻、しだれ桜下の彼岸花

上に同じく。

彼岸花は別名曼珠沙華とも言い、法華経等の仏典に由来し「天上の花」の意味をもつと言われています。

-

平成21年9月朝参りお知らせ

2009年9月17日自分を苦しめず、また他人を害しないような言葉のみを語れ。これこそ実によく説かれた言葉なのである。

{釈尊の言葉 中村元訳『ウダーナ・ヴァルガ』より}

曹洞宗では、宗門の教えを広めていくために毎年標語を定めています。今年の標語は「愛語」です。

愛語とは慈悲の心を持って言葉をかけてゆくことで、お釈迦様が説かれ、以後、仏教徒が世の人々に救いの手を差し伸べてゆく志を持った時、かならず実践していかなくてはならない徳目とされてきました。

道元禅師様にも愛語について述べた有名な言葉があります。

今年8日、東京でこの愛語について檀信徒の皆様にどのように伝えたらよいかを学習する研修会がありました。

その時に講師の奈良康明駒澤大学名誉教授のお持ちいただいた資料の中に冒頭に掲げた言葉がありました。

奈良先生は、「自分にも喜びとなり、他人にも喜びとなることばを語れ」とお釈迦様はおっしゃっていると説明しました。

なるほどと納得いたしました。

お追従(ついしょう)は、聞いた人の喜びにはなっても、話す人の喜びとはなりません。

その人が本当に心に思った感動や、励ましや、忠告をこそ語るべきなのです。

そして、その言葉は相手を自分と同じく見、自分を相手と同じく見る深い思いやりの心に裏付けられていなければなりません。

相手のためを思う忠告でも、それが相手の心を傷つけることがないように細心の注意を払うべきなのです。

お釈迦様の言葉は、簡潔で、しかも慈悲心にあふれた深い意味を持っていることを、この言葉はよく示しています。

平成21年9月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝参りは午前6時から行います。

-

8月29日祥雲寺施餓鬼会(後編、午後)

2009年9月12日午後はまず最初に来山されたお檀家さんを交えての総会が行われます。

例年は午前中に一階で行ってきましたが、今年は午後の頭に二階で行いました。

続けて5月から7月にかけて行った天井絵並びに欄間彫刻設置、改装工事の

功労者表彰式を行いました。

住職と向かい合っているのが天井絵の筆をとられた杉村寒月先生。

その後ろに並んでいるのが欄間彫刻を彫られた藤崎先生と

工事の監督をしてくださった伊藤事務所の井上先生です。

表彰式も終り、2時半からお施餓鬼が始まります。

お施餓鬼というのは、文字通り「餓鬼に施す」ということです。

これは自らの命を尊び感謝をし功徳を願うとともに

追善供養として三界(全ての世界)萬霊の有縁無縁の精霊を供養し

併せて檀信徒の御先祖様方の供養を行う行事なのです。

始まって最初に、本尊様へのお祈りの焼香となります。

今年は天井絵のお披露目も兼ねてお施餓鬼を行ったためか

例年より多くの人が参加され、焼香の時間も少し長くかかりました。

続いて南側に向き直り、施餓鬼棚に向けての法要が行われます。

お釈迦様は

「施餓鬼棚に新鮮な山海の飲食をお供えし、修行僧に施餓鬼会の法要を営んでもらいなさい。修行僧のお経の法力によって、少量の供物は無量の供物となり、全ての餓鬼に施されるであろう。そして、多くの餓鬼は救われ、お前も長寿を得られ、さらに尊いお経の功徳によって、悟りを開くことも出来るだろう」

とお弟子さんに語られたことがあり、これがお施餓鬼の由来となっています。

施餓鬼会が終わって供養したお塔婆を外に並べています。

本数が多い為、来た人が受け取りやすいように外に木枠を設け、

地域や五十音順で並べて受け取ってもらっています。

八月の末に行う行事ということもあり、毎年施餓鬼が終わると夏が終わったと

一段落ついた心地になります。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。