-

平成26年11月観音朝詣り

2014年11月15日華は愛惜(あいせき)にちり、草は棄嫌(きけん)におふる

道元禅師「正法眼蔵現成公案」

境内の紅葉がさかりです。

といっても、すでに散り終えた木もありますし、これから枯れ葉となって一斉に葉を散らす木もあります。

自然は、刻一刻変化をやめません。晩秋、初冬の朝にはその変化のさまが心にしみいります。

十月の末、表に出ると朝日射す本堂前庭を背景に、色づいた葉と緑のままの葉を付けた楓の枝が重なり合って、コントラスト鮮やかに目に飛び込んできました。

高く澄んだ空にはすじ雲が流れます。

さまざまな鳥の声、群れ鳥の声にさえ風情を感じます。

十一月十日は濃い霧でした。

陽に映える鮮やかさはありませんが、しっとりと霧に包まれたモミジの色合いが何とも美しい。

晴れた昼下がり、おだやかな風を受けて色づいたケヤキやヤマボウシの葉がはらはらと散ります。

よく見ると一枚一枚はみな同じではありません。

赤や黄だけではなく、茶色やシミのような黒、緑を残したものもあります。

一枚一枚の葉が異なった有様で生きてきた証しです。シミがあっても風情もあり美しくもあります。

そしてそこに人の世を重ね合わせました。

人生さまざまであっても、ほかには替わることのできないかけがえのなさと素晴らしさがあるのだと。

変化無限の景色は美しく、それを成り立たせる一つ一つも愛(いと)おしい。こんな感情を持てるのも、心のはたらき一つです。

心の働きには、喜びもあれば愛着もあり、苦しみ、悲しみ、怒り、後悔、憎しみもあります。

迷い多き人生でも、生ききっていく時、すべてを包み込んでくれる奥深さを持っているのがこの世界なのだと感じさせてくれる落ち葉の季節です。

平成26年11月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の朝詣りは午前6時半から行います。

-

秩父観音霊場午年総開帳巡礼(第三回、11月8日)

2014年11月15日十一月八日、三回目の秩父へのお参りに行ってきました。

この週末から天候が崩れるとのことで心配していたのですが

参加者の徳のおかげか、夜までもってくれたので

紅葉に彩られた秋の秩父を堪能しつつお参りができました。

25番久昌寺に到着

観音堂前で読経

一月ぶりなので思い出しつつのお唱えに

観音様と手をつないで

山門前で記念撮影

二十六番山門前の紅葉

二十八番お参り、秋の深山にお唱えが響き渡る

天へと橋渡す橋立堂

可愛らしい巡礼装束

秋に彩られた巡礼の道

三十一番、崖の上の観音堂

三十二番山門前、日本一の石の仁王様

三十四番水潜寺、夕闇の中最後のお参り

午年総開帳

観音様の御顔を仰ぎ見てお参りできる12年に一度の年

参加者の協力のもと、とても良い巡礼の旅とすることができました。

祥雲寺では毎年の本山参拝と共に、定期的に全国の霊場札所巡りを行っています。

再来年あたりにまた西国や四国等の巡礼参拝を計画したいと思います。

檀家に限らず興味を持たれた方の参加は大歓迎です。

多くの方にご参加いただき、仏縁を持っていただければ幸いに思います。

-

峨山禅師大遠忌予修法要(10月17日)

2014年11月11日先月の17日、祥雲寺本堂にて峨山禅師大遠忌予習法要を行いました。

曹洞宗には本山が二つあります。

福井にある永平寺と横浜の總持寺です。

峨山禅師は横浜總持寺の二世としてたくさんのお弟子を育てられ、今日全国に1万5千ヶ寺と言われる曹洞宗教団の発展を遂げる源となられた方です。

来年が亡くなられてから650回忌となるので大遠忌と呼ばれる大きな法要を行い、峨山禅師の行跡を偲ぶ年として準備を進めています。

今年はその前年となるので全国各地の曹洞宗寺院で予め峨山禅師の供養の法要を行い、来年の大遠忌を迎えることとしています。

祥雲寺では今回栃木青年会の協力のもと、正式な作法にのっとりこの予修法要を行うことができました。

9時半より住職による仏教勉強会「第32回仏教を知る回」

10時半より法要開始、祥雲寺ご詠歌講と県内のご詠歌師範による奉詠でスタート

若手僧侶による両班(大徳の僧達による左右に列を組んでの法要参加)

献供(本尊様、峨山様へのお供え物を導師が薫香して献じる)

参加者による焼香

本尊様、峨山様の位牌を斜め前から

記念撮影

大勢の方の協力により、立派な法要を務めることができました。

来年6月には峨山禅師大遠忌に参列する参拝旅行を予定しています。

多くの方にご参加いただき、峨山禅師の遺徳に触れ、曹洞宗に親しんでいただければと思います。

-

平成26年10月観音朝詣り

2014年10月16日白の曼珠沙華と参道の羅漢さま

曹洞宗には二つの大本山があります。

道元禅師の開かれた永平寺と、瑩山禅師の開かれた總持寺です。

道元禅師は日本曹洞宗の初祖であり、瑩山禅師は四祖ですから、普通では本山は永平寺となり、少なくとも總持寺より格上の寺ということになります。

しかしそうではない。

永平寺と總持寺の格式は全く同じです。

また永平寺派、總持寺派というように組織が分かれていることもありません。

それが曹洞宗の大きな特色です。

永平寺では道元禅師が説かれ実行された修行が堅く守り続けられ現在に到っています。

道元禅師の教えを端的に示す根本道場です。

修行は自己の何たるかを究(きわ)めていくことでもあります。

修行に徹した時、世間の人との接点を失うこともあります。

總持寺開山瑩山禅師は、お師匠様から「永平の宗風を興すべし」と委(ゆだ)ねられました。

お釈迦様の教え、道元禅師の教えが真に意味あるものになるのは、悩み苦しみ悲しみ憂いを抱えて生きているたくさんの人々の心に教えが届いた時です。

瑩山禅師は曹洞教団を確立し、民衆教化の基(もとい)を築きました。瑩山禅師の教化への志を継承し、曹洞宗を大発展させたのが總持寺第二祖の峨山禅師です。

峨山禅師のもとで修行し、そこから旅立った僧達は、日本全国の武士や農民の帰依を受け、村々、町々に寺が建てられました。

僧達が帰依を受けたのは、厳しい修行を積み真理を究めた傑僧達だったからです。

この人達は後世に二十五哲と讃えられました。

僧侶には、真理を究めて修行する求道者のあり方と、体得した真理を世に伝えて人々の安心をはかる救済者としてのあり方の両面がなければなりません。

来年は峨山禅師の650回忌に当たります。

道元禅師から峨山禅師にいたる祖師方の偉大な行跡を偲び、常に人々と共にあり続けようとする曹洞宗の願いを新たにする大遠忌がつとめられます。

大遠忌行事にどうぞご参加ください。

平成26年10月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の朝詣りは午前6時から行います。

-

秩父観音霊場午年総開帳巡礼(第二回、10月11日)

2014年10月16日先週土曜日、第二回の秩父観音霊場巡礼に行ってきました。

最初の札所の五色紐、大型台風18号とスーパー台風19号の合間、秋晴れのお参り

13番慈眼寺。眼病予防でお参りの方も多いとか。

ある絵馬には、75までに2500冊読めますように、と達者な方も。

14番今宮坊。本堂の中でお参りさせてもらえました。

寺の縁起を熱心に説明してくれた今宮坊の方。

ついでにお守りの宣伝も熱心にしてくれました。

親子でお参り、親子で撮影。

寺に翻る5色の仏旗。

全世界共通の仏教を象徴するシンボルカラーの旗です。

読経に続いてご詠歌、慣れない人も精一杯の歌声でお参り。

16番西光寺住職さんの個人画廊。午年のお馬さんの目がカワイイと大評判。

17番定林寺の天井画と欄間彫刻

秩父お参りのアニメポスター。今様に言うなら「聖地めぐり」?

22番童子堂の童子仁王。

仁王像といえば厄災よけのための厳めしい面構えなのが普通ですが

子供を病から救った観音様を祀る寺故に、仁王様もわらべのような面持ちで

参拝者を迎えています。

23番音楽寺

その名のままにヒットを志す歌い手の祈願所になっているようです。

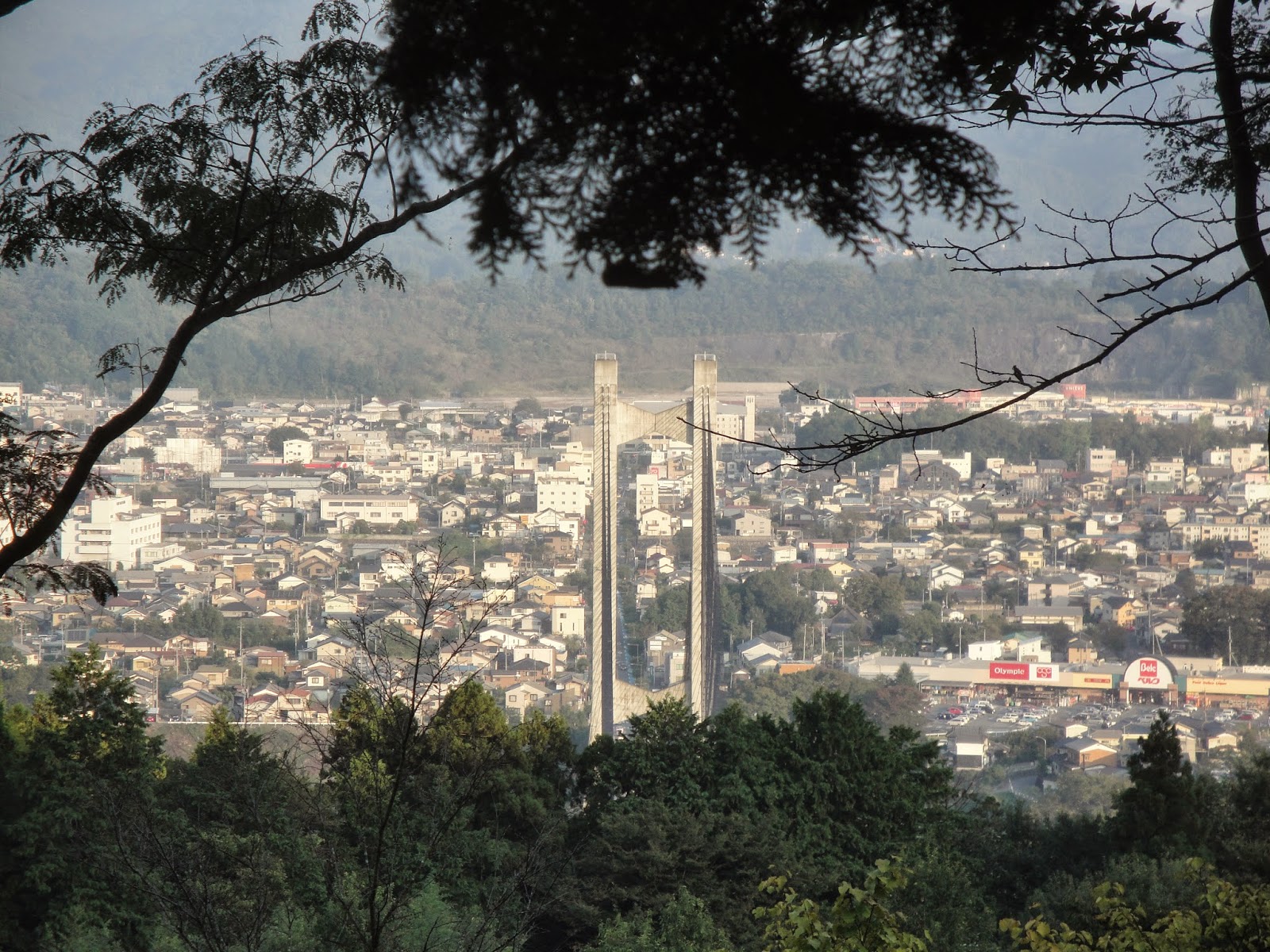

高台から見る秩父の街並み

日本武尊ゆかりの武甲山をはじめとする山並に囲まれた盆地の町です。

24番法泉寺、116段の参道前での記念撮影。

台風の合間の中いい天気に恵まれましたが

今回は13番から25番まで回るはずが

時間切れで24番までになってしまいました。

次回は11月、25番から34番まで一気に回ることになります。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。