-

祥雲寺第3回お遍路参拝旅行(4月20~24日、初日と2日目)

2010年5月8日昨年行いました第1回、第2回に引き続き

4月20~24日の日程で、第3回四国88札所巡礼旅行に行ってまいりました。

今回は松山北の54番から最後の88番まですべて回り終える予定です。

松山空港に到着。

半年ぶりにバスガイドの原さんに再開できました。

この時は予報に反して快晴だったのですが

今回は常に天気に悩まされる旅行になってしまいました。

札所へのお参り。

半年ぶりのお唱えに少し戸惑い気味でした。

今治グランドホテルのスカイラウンジで昼食バイキング。

こんな豪華なとこで昼食とは知らなかったので驚きました。

58番札所参道に咲く山つつじ。

カメラだと難しい色合いなのか

色合いが今一つの写りになってしまいます。

58番参道を登っています。

反対側からは今治市を一望でき、お昼を食べた今治グランドホテルもよく見えました。

59番国分寺境内。

お大師像と握手。来る人来る人皆と握手してるせいでか

手の部分だけつるつるになっていました。

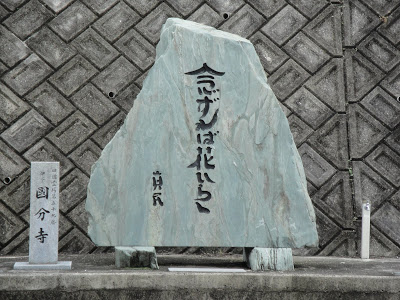

同じく国分寺の駐車場にあった石碑。

坂村真民さんの詩の一句から「念ずれば花開く」と書いてあります。

色々なお寺で見かける割とポピュラーな句碑ですが

最初見たとき「念ずれば花いらん」と読めて

随分大胆な改変だなぁと勘違いしてしまい、皆で大笑いでした。

初日の宿坊となった60番香園寺本堂。

こちらの本堂は88札所随一の大きさのもので、はじめて見る人は皆面喰っていました。

香園寺本堂内でのお参り。

こちらの本堂は大きなシアターのような作りになっていて

800人以上の人が着席できる大変立派なものでした。

宿坊に泊まり、2日目の60番横峰寺へのお参り。

山の上の寺なので、山頂まで小型バスで上がり、駐車場から少し下ってお参りします。

雨こそ僅かでしたが十メートル先も見通せないような濃い霧が漂い、迷わないように注意しながらのお参りになりました。

濃い霧の中でのお参りは、なにか小説や映画の中にいるかのような幻想的な趣すらありました。

66番雲辺寺参道。

ロープウェーを降りて寺に向かうと、参道沿いにずらりと並んだ

立派な作りの500羅漢(釈尊のお弟子である修行者)が迎えてくれます。

500羅漢は様々な所で見る機会がありますが

これほど立派な彫刻は非常にまれで、参加していた石屋さんも驚いていました。

参道に並びきらない羅漢像が境内横に安置されています。

中央に涅槃像が祀られていたのでその前で一枚記念写真。

ロープウェー乗り場で飲茶タイム。

焼き団子が売っていたので私も一つ美味しく頂きました。

2日目のお参り了って69番札所近くのホテルで宿泊。

夜は皆でゆるりとお食事(とお酒)を頂きます。

-

平成22年長岡百穴観音祭り

2010年4月19日宇都宮北側の環状線沿いには長岡百穴と呼ばれる古跡があります。

古代人の墓穴として掘られ、後世になって弘法大師一夜の作とされる石仏が祀られ

仏様をお祀りする場所として地元長岡地区の人達によって護持されてきました。

毎年4月の18日に観音様をお参りする例祭が行われています。

今年は彼岸が明けても寒さが残った影響か、

例年なら葉桜になっていた桜がまだ花を残していました。

17日夜になり、観音堂にて祭りの支度を行います。

昭和60年4月18日、祥雲寺第27世貫山和尚、先代住職の手によって書かれた額です。

夜の6時になり例祭が始まりました。

小さい観音堂に住職と式衆、ご詠歌の人達が入り、外に役員さんと地元の方々が列席します。

お経の途中で中に入ってもらい、観音様に香をお供えしてもらいます。

長岡町ご詠歌講の皆さんと一緒にお唱えをします。

少人数ながら外までよく響くよいお唱えになりました。

観音祭りが終わってお斎き会になります。

毎年のことですが、長岡町の結束の強さに感動します。

-

平成22年4月朝参りお知らせ

2010年4月14日4月8日釈尊迎誕会(花祭り)の朝

4月10日の下野新聞のコラム欄に、栃木県令三島通庸と桜のことが載っていました。

薩摩出身、内務官僚の先駆けである三島通庸は、自由民権運動の弾圧者として歴史上の悪役というべき存在ですが、那須野ヶ原の開拓をはじめとして栃木県の産業振興、近代化に大きな足跡を残しました。

コラム執筆者の論説委員の方から教えていただいたのですが、彼は各地で桜を植えたり、花見の宴を催したりして、地元住民との親交に努めたそうです。

おそらく明治18年のこと、祥雲寺のしだれ桜に桟敷を張り巡らして、宇都宮中の芸者衆を揚げて大宴会を行いました。

昭和41年に96歳で亡くなった中村ツネさんから聞いたことです。

単なる宴会ではなく、秀吉の醍醐の花見に倣ったようだ県内の名士を集めてのイベントだったのでしょう。

素封家の総領娘であったツネさんも接待役として駆り出されたのだそうです。

何十人もの人達が上がれる桟敷を張ったというのは、今のしだれ桜からは想像がつかないかも知れませんが、昔の桜を知っている人達には納得がいくはずです。

昭和23年の火事によって北側の枝が焼け、以後次第に衰弱していったのですが、昭和30年代まではなお偉容を誇っていました。

山門の方から階段を上がってくると、おおいかぶさってくる巨大な樹影に圧倒されたのもです。

枯れかかり、昭和54年から現在の形での再生治療が行われていますが、道なお遠しという状況です。

全体のボリュームは、全盛期の十分の一ぐらいでしょう。

それでも今年も花を付けてくれました。

今年13日は、天気もおだやかで、花びらがはらはらとしきりに散っています。

古今和歌集、紀友則の名歌を思い出します。

ひさかたの 光のどけき 春のひに

静こころなく 花のちるらむ

平成22年4月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝詣りは午前6時から行います。

-

4月10日祥雲寺花祭り大写経会

2010年4月10日4月8日はお釈迦様が誕生された日です。

紀元前にインドのルンビニー園という花園でお生まれになり、

天がその誕生を祝って甘露の雨が降り注いだという伝説から、

お寺では花で飾られたお堂を作り、甘茶を小さい仏様にそそいで誕生日をお祝いします。

祥雲寺では毎年4月8日に一番近い土曜日に大写経会を行い、花祭りのお祝いをしてきました。

毎年この時期になると有志の方にお手伝いいただいて、

宇都宮仏教会主催の花祭りと、祥雲寺花祭りの為の花御堂を作成します。

今年は旧切り絵教室とフラワーアレンジメント教室の方に集まっていただき、

花御堂作りを行いました。

当日の朝、写経会が始まるまではしだれ桜の前に花御堂を置き、

桜を見にこられた方たちにもお祝いをしていただいています。

今日は快晴一歩手前、といったぐらいの天気でしたが

多くの人が花見に来ていました。

毎年絵描きの方も何人か来ているようです。

今日来ていた方の絵を覗かせてもらいました。

この後桜の色を塗っていくようです。

昼を回って花御堂を本堂に移した所で、参加者が続々と来られました。

最初に小さい仏様にお参りしていただき、墨をすりながら開始を待ちます。

写経開始の前に法話をお聞きします。

今年は宇都宮駅前の林松寺副住職、山岸健道師にお説教頂きました。

お話が終わって般若心経を読み、そのまま数分ほど坐禅を行います。

座禅が終わって写経を始めます。

写経会などによく来られる方などは30分ほどで書き上げてしまいますが、

筆を10年ぶりに持った、という方は大分手こずっていたようです。

今年もたくさんの方にご参加いただき、恙無く終えることが出来ました。

今年は開花してからも寒い日が続いたせいなのか

しだれ桜も例年より長く咲いていました。

明日は八幡山の桜祭り最終日ですので

多くの人が来るようでしょう。

-

ハイチ地震チャリティ唄語りコンサート(4月3日)

2010年4月3日先月末から続いていた冷え込みも一段落したおかげか

3分咲きくらいだったしだれ桜が一気に開花して見ごろを迎えていました。

今で6、7分咲き位でしょうか。来週いっぱい楽しませてくれそうです。

今日は月初めの土曜日ですので石彫会「羅漢の会」の皆さんと

恒例の羅漢拝(お釈迦様の高弟である16人の羅漢さんへのお参り)を行いました。

羅漢拝が終わって、続いて本堂で美寿々すみ子先生のチャリティ唄語りの会が行われました。

以前こちらのブログでも紹介しましたが

美寿々すみ子先生は県内各地で民謡、昔語りの同好会活動を行っているシルバー大学の講師の先生です。

各地にある同好会「みすず会」によるハイチ地震への支援活動として

今日祥雲寺を会場にチャリティの民謡会を開催しました。

今日は孝子桜のお話から入りました。

当初想定していたより多くの方に来場いただき、先生も快調に演じることが出来たようです。

先生の語りはいつ聞いても瑞々しさと若々しさが感じられて、楽しい時間を過ごさせてくれます。

最後にはアンコールに答えてもう一話行われていました。

終わりに今日良く取れた写真を三枚載せておきます。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。