-

1月 朝詣りのお知らせ

2026年1月23日新年を迎えましたが、世の中は不穏な動きを見せています。

アメリカがベネズエラに対し軍事行動を起こしました。大統領を拉致し、ニューヨークで裁判を始めました。

ロシアによるウクライナ侵略戦争は終結が見えません。

中国が台湾に軍事的な威圧をかけ続け、その余波が日中関係に及んでいます。戦争の足音が聞こえる気がします。

戦争は指導者により、大義名分が立てられて始まります。

彼らの考えがどのようなものかは知る必要があります。

本質的に独裁体制であり人権弾圧を繰り返してきたロシアや中国はさておき、気になるのは自由と民主主義を標榜し、戦後の日本に大きな影響を与えたアメリカの考え方です。

トランプ大統領は、ベネズエラの現政権が麻薬を製造してアメリカに密輸し、その結果たくさんのアメリカ人が被害を受けていることを軍事行動の理由としました。

そして不正選挙によって成立している現政権は認められないとしました。

実際、大衆迎合政策によって国家が破綻状態になったことは事実ですし、政府高官だけでなく社会全体に不正が蔓延していることも事実でしょう。

このような国家が崩壊するのは当たり前かも知れません。

しかし、トランプ氏は世界最大の埋蔵量の石油をアメリカが自由にし、そのためにベネズエラを運営すると宣言しました。

つまり、他国を侵略し、利権を得、資源を奪い、都合のよい国家体制を作ってその国民を支配するということです。

これは、19世紀から20世紀にかけて欧米列強が行なった帝国主義にほかなりません。

その結果として二度の世界大戦が起こり全世界が惨禍につつまれました。

国連に代表される今日の世界秩序はその反省に立って作られました。

トランプ政権は、過去を顧みて反省することもなく、おのれらの利権だけを追い求めているとしか言い様がありません。

そして、こんな人たちを生み出すアメリカ民主主義が、実は強いものが弱いものを虐げるための装置として働いているのではないかという疑問も感じます。

令和8年1月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前9時から行います。

-

12月 朝詣りのお知らせ

2025年12月20日十一月下旬、祥雲寺の境内は紅葉の季節です。

樹々や草々が一年最後の彩りを見せてくれます。

紅葉といっても彩りは様々です。

カエデやドウダンツツジの深紅、ヤマボウシは赤、黄が複雑に入り交じります。

銀杏の鮮やかな黄色、ツタの黄色に松の緑が混じります。

六十年程前に苗木で植えたメタセコイアが巨木になり、燃えるような赤茶色は圧巻です。

唱歌「もみじ」の歌詞の通りに、木々の色模様は夕陽に映える時、とりわけ美しい。

この年頃になって、草々の枯れた様にも心を留めるようになりました。

綺麗に色付くのはまれ。

茶色に、或いは白茶けた最後の姿ですが、それぞれが異なったなんとも言いがたい趣を持っています。

間もなく葉は砕けて土に還って行きますが、一年の命を生ききった姿であり、来春の命を生み出す姿であるとも思い、尊ささえ感じます。

私の結婚式の時に、父は枯れた蓮を描いた掛け軸を床の間に掛けました。

私が驚いてこれはどういう意味なのかを尋ねたところ、これは縁起物なのだと答えました。

いわれを聞きそびれてしまいましたので、ご存じの方がいたら教えてください。以下は私なりの解釈です。

枯れた蓮の茎の下には蓮根が這っています。泥田の中にあって太い豊かな根を張っている。水温む時、そこから新たな茎を伸ばし、夏には清浄無垢な花を咲かせる。

枯れ蓮は、命が豊かに長く続いていくことを象徴として表わしているのではないでしょうか。

令和7年12月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時半から行います。

-

11月 朝詣りのお知らせ

2025年11月22日現在放映中のNHKの朝ドラ「ばけばけ」は小泉八雲の妻節子をモデルにしたものです。

小学校の国語の時間に紙芝居で見た「耳なし芳一」をはじめ、八雲の作品はなじみ深いものでしたので、興味を持って視聴しています。

ところが、主人公の境遇と、彼女を取り巻く人たちの生き様が、フィクションとはいえ、余りに脚色されすぎていると感じて、見るのをやめようかと思いました。

主人公のトキは、松江藩の中級藩士の娘ですが、実は上級藩士の子として生まれ、生後間もなく縁戚の両親にもらわれました。時は慶応四年、明治維新で間もなく武士の特権はなくなりました。

中学、高校の教科書には身分を失った武士達の零落が記されています。

廃藩置県後に支給された一時金を元に事業を始めた人が多かったが、商売を知らないいわゆる武家の商法で、だまされたりして没落していったと。

ドラマでも、そのことが描かれているのですが、武士達が余りにみっともなく大げさな脚色だと思ったのです。みっともなさとは別ものですが、極めつけはトキの実母が物乞いをしているシーンでした。

ところが、調べてみると、この話は事実に基づいたものらしいのです。

世の中が変わるというのは、そこに生きる人にとってどんなに凄まじいものであったかを想像します。

教科書で習っても、資料を読んでも、頭の中での理解に留まって、ドラマの映像のようには心にグサリと刺さりません。

目で見、音で聞く。

知識というのは五感を働かせ想像力を駆使して創り上げるものだということに、テレビ番組を通して気づかされました。

人生、勉強になることはどこにでもあります。

令和7年11月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

寒くなり、日も短くなりました。

十八日の朝詣りは午前6時半から行います。

-

10月 朝詣りのお知らせ

2025年10月25日大阪万博に行きました。

興味深く見学したのは、10年後の私たちの生活をテーマにした館と、来館者の健康状態を測定し25年後の本人の姿を見せるという企画の館でした。

25年後というと私はとても生きていそうにはありませんが、ともかく見学者が自分のこととして実感できる未来を見せてくれるところが面白かったのです。

思った通り、展示されている未来の社会ではAIが縦横に駆使されていました。

人間が願う豊かさや便利さをAIが実現してくれます。

家はAIで管理されていて、家族の好みを充たし栄養のバランスがよい食事を誰もが作れるようにしてくれます。

また人工的に作られた上質の肉など、豊富な食材が使えます。

掃除、洗濯など面倒な仕事はAIがAI内蔵の機械にやらせます。

誕生日など家族の特別な日は、AIが覚えていて準備を整えます。

買い物は配信映像で注文し、ドローンが直接家まで届けてくれますから買い物難民の心配が解決します。

自動運転が普及しますから、交通のトラブルも少なくなります。

高度の修練によって技術が伝えられてきた伝統工芸は、AIが技術を分析し、精度の高い機械を開発して生産されます。

後継者がいなくて消滅する心配から解放されます。

美術館では、展示品のガイドが音声だけでなく映像で詳しく提供されます。

例えば、風景画が描かれた場所の時代背景や当時の人々の服装まで映像で見せてくれます。

以上に記したことは、既に実現されているものもあり、私にも予想のつく範囲と言ってもいいのですが、形を持って見せられると、新たな感想が生まれてきます。

それは、便利になり、現在差し迫った多くの問題が解決されるけれど、それでもって人は決して幸せにはなれないということです。

自分自身の創意工夫によって日々が過ごせてこそ生きている甲斐があるというものです。

未来とはなんと退屈なものであるかと思いました。

令和7年10月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

-

9月 朝詣りのお知らせ

2025年9月17日連日日本各地の40度超えが報じられた夏でした。

猛暑はまだ続いています。

日本の最高気温は、長らく山形市で昭和8年に記録されたものでした。

小学生向けの年鑑で40.8℃だったという数字を見て、想像もつかない高気温だなあと思いました。

あのころは、夏の暑い日は30度を超える、うんと暑い日は32、3度になるという感じでした。

夏休みは、友達とセミ採りや市営プール通い、時には田川で川泳ぎをして遊びました。

振り返って懐かしいけれど別世界のことのように思えます。

猛暑の原因については多くの人がご存じと思います。

18世紀の産業革命以来の人間の生産活動の活発化によって引き起こされた環境破壊とエネルギーの多消費によるというものです。

温室効果ガスが地球を覆って温暖化が急速に進んだことも挙げられています。

これらは全世界での自然現象の観測、観察と、科学理論に裏打ちされたものであり、世界各国が共同して温暖化阻止の対策に取り組んでいます。

ところが近年、この理論は間違っている説を目にすることが出てきました。

いろいろありますが、例えば温暖化は太陽の活動に関連したもので、温室効果ガスの影響などはごく小さいものだというものもあります。

実際、昨年の世界平均気温は15.1℃ですが縄文時代前期は2℃ほど高く、恐竜のいた9,000万年前は29℃以上の平均気温が数百万年続いたそうです。これも事実なのでしょう。

問題は、いま起こっていて、近い将来には混乱と困難を引き起こすであろう人類共通の課題に対処せず、それを放置してしまうことです。

トランプ大統領が一期目に就任してすぐに温暖化対策を批判しました。

しかし彼は、自分のやりたいことに邪魔となるから非難しているだけのように思えます。

天文単位のことは事実としても、私たちがいまを生きることに関しては重要ではありません。

目先の利益を追い求める人の言説に惑わされず、いますべきことをなすべきです。

目の前の現実に対し、懸命に考え、対処する道を見つけていこうとすることが、諸行無常を生きるということです。

令和7年9月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

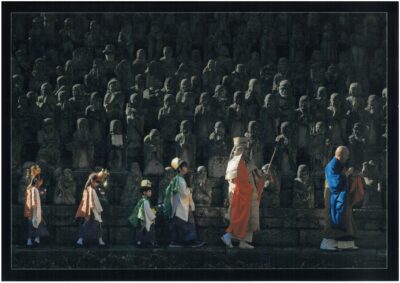

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。