-

第28回仏教を知る会(11月26日)

2010年11月29日11月も終わりになると紅葉もほぼ散ってしまい、

日々冬の到来を間近に感じてきます。

去る11月の26日、第28回となる「仏教を知る会」がこの秋も開催されました。

祥雲寺では年2回、春と秋に婦人会協力のもと仏教勉強会を開催しています。

開催にあたり、まず最初に本堂にて仏様に礼拝の法要を行います。

法要の中で御本尊に焼香をしています。

本堂での礼拝が終わり、午前中は住職によるお経の講義となります。

ここ数年は曹洞宗の開祖道元禅師のお言葉を集めた『修証義』の解説をしています。

毎回午後は様々な分野に長じた人を招き、講義をお願いしています。

今回は東京にあるお香を扱う上信堂の社長さんにお越し頂き、

仏教とともに歩んできたお香の歴史についてお話しいただきました。

そしてただお話し頂くだけではなく、実際に参加者がお香を調合して

オリジナルの匂い袋を作ってみる実演まで用意してくださいました。

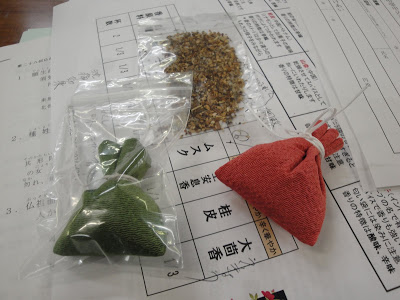

上の写真は白檀や龍脳、安息香や木香など香木の粉末と

それを混合してシェイクする道具です。

ブレンドした香木を嗅いで調節をしています。

十種類近くの香木の粉末を指定の量混ぜ合わせ、

振って匂いを確認しながら自分好みの香りにしていきます。

参加者全員初めての経験に大賑わいになってしまい、

社長さんやスタッフさんの声が聞き取りにくくなってしまうほど賑やかになってしまいました。

完成した匂い袋。

社長さんが言うには、同じ手順で作っても

作った人それぞれが違う香りになってしまうのだそうです。

世界に一つだけの、オリジナルの匂い袋ができた、と思うと少し嬉しく感じます。

とても為になる、楽しい講義になりました。

-

この秋の祥雲寺(後)

2010年11月18日引き続きこの秋祥雲寺で行われた行事等の写真を掲載します。

こちらは毎月石彫会と共に行っています羅漢拝です。

十六羅漢はお釈迦様の高弟で

祥雲寺では本堂の横に石像を祀っており、

毎月お参りのお唱えをしています。

秋の陽光を受けながら、各羅漢様を讃えるお唱えを詠みあげています。

11月16日、梅花流御詠歌検定の日です。

御詠歌とは仏様の教えを歌にして唱えるもので、曹洞宗のそれは梅花流と呼ばれています。

全国各地で普及実践されていますが、この日は県内で練習されている人を対象とした昇級試験を祥雲寺で行いました。

本堂で本尊様(お釈迦様)へのお参りの法要。

県内各地より120人超の人が集まられたので両側が一杯になってしまいました。

法要の途中で仏様を讃えるご詠歌をお唱えしています。

小さな鉦を打ち、鈴を鳴らして100人以上の合唱が本堂一杯涼やかに荘厳に響き渡りました。

検定待ちの方々。

「緊張感に満ちた笑顔を一枚ください」と言って撮影したら大笑いされてしまいました。

検定会場。

正座が難しい方は机を出し、大丈夫な方は絨毯に座ってお唱えを始めます。

お唱えが終わった後は講評を受け、良かった点悪かった点の指導を受けます。

この日の屋外。

気温は若干下がりましたが、紅葉はまさに見ごろを迎え

大勢が集まるのに素晴らしい日となりました。

本堂横手のもみじ。

本堂正面の銀杏。奥に八幡山タワー。

イチョウが見ごろを迎えると、秋の終わりもそろそろなのだと感じます。

-

この秋の祥雲寺(前)

2010年11月17日丁度昨日から気温がぐんと下がり、

秋もいよいよ終わりの時期に差し掛かったのだと実感させてくれます。

今回はこの秋に祥雲寺で行いました諸々の講座、行事等の一部写真をあげてみます。

こちらは毎月第2水曜に行っていますフラワーアレンジメント教室の写真です。

近くの花屋さんに講師をお願いして、季節の花を使って様々な飾り付けを試しています。

参加者赤ちゃんと一緒に完成品を撮影。

こちらは第1、第3火曜日に行っています、茶道教室の稽古写真です。

裏千家の師匠の指導のもと、午後いっぱいに行っています。

概ね女性ばかりの教室でしたが、最近2人目の男性が加わりますます活発になってきました。

去る11月6日、祥雲寺庫裡を会場として宇都宮市小中学生囲碁大会が行われました。

爽やかな秋晴れの日、参加児童42名、家族指導者併せて60名ほどが庫裡2階で膝つき合わせて打つ手に一喜一憂していました。

お昼の前に集合写真。

対局が済んだ子から、紅葉の彩り鮮やかになりだした境内に飛び出して遊んでいたようです。

昔ほどには外で遊ぶ機会も減って、逆に自然の中を新鮮に感じているようでしたが、

境内の崖にぞろぞろと登りだしたときはヒヤヒヤしました。

-

平成22年11月朝参りお知らせ

2010年11月15日菊の大輪(於 庫裏前)

菊を采(と)る東籬(とうり)の下、悠然として南山を見る(陶淵明の詩「飲酒」の一節)

[意味]我が家の東側の籬(まがき)のもとの菊を手折り、ゆったりした心持ちで南の山を眺めている。

中国南朝の詩人陶淵明が、故郷に隠棲した日常を詠んだ詩の一節です。

漢文訓読みにすると、散文では伝わらない詩人の清澄な心持ちが伝わってくると思います。

清澄さを際立たせているのが菊の花です。

菊は気品ある姿ときよらかな香りによって長く尊ばれてきました。

中国原産で、日本には平安時代の初め頃に入ってきました。

王朝時代には中国文化の薫りを伝えるエキゾチックな花として珍重されました。

晩秋、菊の花が咲くと秋も終わりになります。

菊より後に咲く秋の花はない、それもこの花が珍重される理由でした。

心あてに 折らばや折らむ はつ霜の

おきまどはせる 白菊の花(凡河内躬恒)百人一首でおなじみのこの歌でも、初霜に凛然と咲く菊の気品が伝わってきます。

日本人の感性に合ったのでしょう、「春の桜」に対する「秋の菊」として日本を代表する花になりました。

後鳥羽上皇が手回りの品に菊の紋を用いてから皇室の紋となり、日本の象徴となりました。

ヨーロッパには18世紀に中国から移入され、さらに幕末の日本から伝えられて人気のある花になりました。

フランスなどの国では墓参の花として用いられ、洋菊として逆輸入され葬儀の際の献花に用いられています。

アメリカで開発された大量栽培が可能な品種が用いられているのですが、消耗品扱いされて粗末にされているのを見ると悲しくなります。

菊花は日本人の心映えを象徴する花だと思うのです。

祥雲寺の受け付け庫院の入り口には、今年も別井保行さんが持ってきてくれた鉢が並んでいます。

一鉢で三輪ずつ、三鉢で計九輪の菊です。

丹精の程が偲ばれる見事な大輪の花が参詣の方々を楽しませてくれています。

平成22年11月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝詣りは午前6時半から行います。

-

平成22年10月朝参りお知らせ

2010年10月16日星ヶ丘中学サッカー部座禅会

人生、楽しきは相知の心に在り(王安石「明妃曲」)

「相知の心」とは心を通い合わせること。

夫婦であれ親子であれ師弟朋友であれそのような人間関係を持つことのできた人はしあわせです。

王安石は11世紀中国宋代の政治家。

詩人、文章家としても名高い人です。

彼が提唱し推進した新法と呼ばれる政治改革は、窮乏した政府財政を立て直し、軍隊を精鋭化し、人民の生活を向上させるためのものでした。

彼は、人民の窮乏を救うことが国家の繁栄をもたらすと考えました。

農民を収奪する大地主や経済を牛耳る大商人の特権を削ぐ政策を実行しました。

国を動かす高級官僚の多くは富裕な地主層の出身であり、また商人とも結びついていましたから激しい反対にあいました。

しかし、彼は断固として改革を実行しました。

そしてその改革は相当な成果を上げたのです。

彼の改革に反対し、左遷された人の中には、司馬光や蘇東坡といった中国の歴史の中でも第一級の文化人がたくさんいました。

そのため、歴史上画期的な改革を成し遂げたにもかかわらず、後世の中国人の彼に対する評価はおおむね否定的です。

文章、詩、政治実績は素晴らしいが人間性が良くないと評した人もいました。

冒頭にあげた「明妃曲」も実は非難された詩です。

明妃とは漢の時代匈奴の王と政略結婚をさせられた絶世の美女、王昭君のことです。

故郷を思いながら野蛮の地で一生を終えた悲劇のヒロインとされました。

実際の王昭君は、匈奴の王に愛され幸せだったようでそのことは王安石も知ることだったのでしょう。

明妃曲では、冒頭に掲げた一節の前に、「漢の王室の仕打ちは冷たく、匈奴王の愛情は深かった」という言葉があります。

これが中華思想に凝り固まった人から愛国心が足りないと非難されたのです。

王安石は、熱心な仏教徒でその平等思想をよく理解していました。

そのため国家や民族、階級や貧富、男女の別なく人間を平等に見ることができた人でした。

妻や娘たちとやりとりした詩が残されていますが、ほのぼのとした暖かみがあり、人間性の素晴らしさが感じられます。

平成22年10月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝詣りは午前6時から行います。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。