-

平成22年5月朝参り

2010年5月29日祥雲寺では毎月18日の朝6時前後スタートで

境内にある西国33番観音霊場のお参りをお檀家さんや周辺の方々と行っています。

この日5月18日は雲の少ない夜明けで、久々の清々しい朝となりました。

庫裏の裏手にある1番の観音様からお参りを始めます。

皆さん鈴を片手に持ち、鳴らしなが礼拝を行います。

5番をお参りして羅漢渓(祥雲寺の500羅漢をお祀りしている所)を降りて行きます。

裏山の参道を登っていきます。

祥雲寺の観音霊場は、元々観音信仰に篤かった先代住職の発願した札所めぐりに端を発します。

西国観音札所を石屋さんとめぐり、土を持ち帰ってきて観音様をお祀りする場所に埋めて、

各札所の境内を模して整備しました。

写真の観音様の周囲は13番札所石山寺を模して形成されています。

裏山を降りてきて羅漢渓の中央にお祀りされているお釈迦様に般若心経を読んでお参りしています。

本堂前札所での一枚。花に囲まれる花屋さん(本業)

今境内至る所でマーガレットの花が咲き誇っています。

続けて一枚。

花は心も顔もほころばせてくれます。

駐車場横にお祀りされている道正観音様の鐘を鳴らしています。

朝の澄んだ空気に、鐘の音色が響き渡っていきます。

写真ばかり取っていたらなぜか集合写真を撮る流れに。

朝比奈さんありがとうございました。

最後の33番観音様前にて。

大体境内を1時間半かけて33番全てを回り終えます。

この小山は本来は八幡山の西の突端だった所が、

境内整備のために山を切り崩して平地にした為

この場所だけが独立して残りました。

お参りの終わった後は庫裏で茶話会になります。

大通りでお店を出している方が、毎回自作の羊羹をふるまってくれています。

この日は撮った写真をすぐ印刷して見てもらったのですが、とても好評でした。

-

平成22年5月朝参りお知らせ

2010年5月16日先日、長岡地区の御檀家の御墓での供養がありました。

古い墓石の中に寛政の年号が入ったものがありました。

寛政の改革を指導した白河藩松平定信は、八代将軍吉宗の孫に当たり、英明の誉れ高い教養人でもありました。

その定信が「下野の百姓は江戸の華美な風にあこがれて、先祖伝来の土地を捨て、江戸に流れ込んでいる。まことに嘆かわしい。」と言ったと伝えられています。

寛政の改革より十年ほど前、天明の大飢饉が起こりました。

東北地方を中心に数十万の餓死者が出ました。

下野の国も大凶作となりましたが、御先祖の苦難はそれだけではありませんでした。

徳川吉宗は、家康公をたいへんに尊敬して、祖廟日光東照宮へのお参りを厳格に勤めました。

特に旧暦四月十七日の命日の前後には、朝廷よりの例幣使、上野寛永寺の輪王寺門跡の社参など、大行列が日光街道、例幣使街道を通りました。

大行列には助郷役と言って人馬の徴発が課せられます。

この負担がたいへんでした。

旧暦四月は、田植えなど稲作には一番大切な時季です。

凶作と賦役、この二つによって、年貢を納められない農家が続出しました。

当時の年貢は高持と言って負担が家ごとに決まっており、五軒が連帯責任で納めました。

納められないものは、田畑を他人に譲り江戸に流れていったのです。下野の国は全国一の過疎地になりました。

村を捨てて行く人にとって一番の気がかりは、先祖の墓が無縁となることでした。

そのため、わずかに残された耕作地を縁者に譲って墓守を頼んだといいます。

宇都宮近辺の野墓地や参院にはその名残の石塔がたくさんあります。

定信の言うような華美な風にあこがれてのものでは決してありませんでした。

二百年を超す風雪に耐えた墓石を前にして、御檀家の御先祖の苦労を思いながら読経いたしました。

平成22年5月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の観音様の朝詣りは午前6時から行います。

-

晩春の祥雲寺

2010年5月16日桜の季節も終わり、しだれ桜も若葉生い茂る季節を迎えています。

去る4月29日、祥雲寺本堂にて第27回仏教を知る会を行いました。

最初に本堂で仏様にお参りをし、午前中に曹洞宗「修証義」の解説を住職が行います。

午後の時間は毎回違う方を講師にお招きし、様々なお話を聞ける場所としています。

今回は埼玉県東陽寺住職の鈴木永城老師に御講演頂きました。

5月になり、連休に入ったところで

すっかり毎年恒例になってしまった

昭和わんぱくくらぶによるたけのこ掘り会を行いました。

わんぱくくらぶは祥雲寺門前にある昭和小学校の放課後児童交流会です。

毎年たけのこの時期になると、土に慣れ親しんでもらおうとたけのこ掘りを行っています。

今年は晴天に恵まれ、お父さんお母さんと笑顔で楽しんでもらえたようです。

天候不順で少し遅れたようですが

しだれ桜横の藤棚もよい花を咲かせました。

世間でミツバチが少なくなっているというのがウソのように

ハチがぶんぶん飛び回っていました。

-

祥雲寺第3回お遍路参拝旅行(4月20~24日、最終日)

2010年5月16日四国お遍路の旅5日目は

待ちに待った晴れの天気にようやく恵まれました。

85番八栗寺ケーブルカー乗り場から前日の84番屋島を望む。

清々しく晴れた天気に皆の笑顔も心なしかより明るいです。

八栗寺ケーブルカー内。

八栗寺参道。

開きかけの若葉が朝日に映えてなお爽やかな風情を醸し出してくれています。

86番志度寺本堂お参り。

86番志度寺境内。

海辺のお寺とは思えないほどに境内が整備されたお寺でした。

87番長尾寺大師堂前。

ちょうど気候の良い時期でもあるので歩き遍路の姿が目立っていました。

歩き遍路を志す人の多くは、天候や気温の関係から3~5月、9~11月に多くなるそうです。

88番大窪寺結願記念写真。

3回に渡りました88札所巡礼もようやく満願となりました。

長期間に渡っただけに嬉しさもなおひとしお胸に来ます。

参加者の皆さんも少しはしゃぎ気味に納経所で巡礼記念の賞状を書いてもらっていました。

88番札所前でさぬきうどんの食べ納め。

皆さんもりもりと食べています。

高松市栗林公園。

飛行機のフライト時間まで間があったので有名な栗林公園を散策することになりました。

ガイドさん曰く日本3大名園に並ぶ規模の庭園とのふれこみでしたが

実に気持ちよく整った庭園でした。

栗林公園駐車場にて。

高齢者のボランティアグループで、栗林公園に来る人のおもてなしとして靴磨きをやっているそうです。

「頭も心もぴっかぴかに」をキャッチフレーズにユーモアあふれるおもてなしをしてもらいました。

ある種体を張った笑いからくるこの敷居の低さは見習いたいものです。

栗林公園散策中。

ガイドの人の年季の入った説明に皆さんの顔もほころんでいます。

この後飛行機に乗り、9時に宇都宮に到着しました。

沢山の人のお陰様をもって3回1年半に及んだ四国お遍路参拝旅行も無事終了しました。

参加者の意気にも支えられ、実にすばらしい参拝旅行になったと思います。

次の機会があるようならば、また楽しい参拝旅行となる様計画を練りこみたいものです。

-

祥雲寺第3回お遍路参拝旅行(4月20~24日、3日目と4日目)

2010年5月9日お遍路3日目は残念ながら朝から大雨でした。

予報外れを期待していましたが最近は外れも少ないようです。

71番弥谷寺。

雨にぬれた紅葉の若葉がいい風情を出していますが

階段が多くて風情を楽しむどころではありませんでした。

雨にも負けず風にも負けず、お遍路さんの鈴が行く。

悪天候にあっても笑いあい助け合いが絶えないのは

本当に良い参加者に恵まれたなぁ、と思いました。

弥谷寺本堂お参り。

雨がひどいので軒下でお唱えを行ったのですが

丁度お参りに来た人が多い時にぶつかり

本堂前のせまいスペースがさらにごった返すようになってしまいました。

お遍路の団体参拝は、こういう時に集団ということで邪魔にならないように

注意しないといけなくなります。

73番出釈迦寺前の無人販売店。

至る所でみかん一袋100円で売られているのは流石四国です。

3日目お昼は添乗員さんお勧めのうどん屋さん。

ゆでたてのうどんに自分ですった大根をいれて味を調節して食べます。

うどん自体も美味しかったのですが

一緒に出たおでんやおいなりさんも美味しかったです。

3日目最後は75番善通寺。

丁度弘法大師生誕の地ということでか、

お遍路88札所中最大級の伽藍を誇る立派なお寺でした。

3日目は金毘羅神社近くのホテルに泊まったので

4日目朝から希望者で金毘羅参りに行きました。

朝早くにロビーに集合して出発です。

1000段近く階段を上るのですが、地元有志のガイドさんが

説明しながら案内してくれるので年配の人も朝から沢山お参りしていました。

金毘羅さん本殿前で集合写真。

80過ぎのおじいちゃんおばあちゃんでも登れるのだから大したものです。

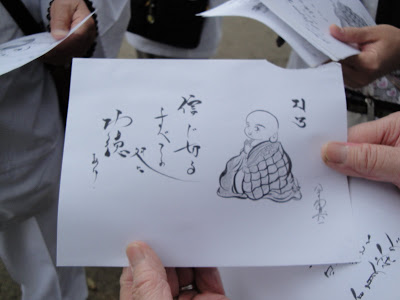

79番高照院境内で仏画を書いていた人から頂いた絵。

弘法大師の幼少の頃を書いた子坊主さんの絵です。

参加者皆さんからは、「真魚ちゃん(弘法大師の幼名)の絵だ」ということで大分好評でした。

4日目最後は高松市街地を抜けて84番屋島寺までお参りしました。

ここは源平合戦の古戦場跡としても有名で、寺の裏手からは

平家滅亡を決定づけたとまでいわれる屋島の戦いの古戦跡が眺められるそうです。

栃木県人としては、郷里の有名人でもある那須野与一が名を挙げた場所でもあるので

興味深く資料を見れました。

参拝旅行最後の夜ということで胸襟を解いての宴会となります。

丁度誕生日の人がいたので皆でハッピーバースデーを合唱し

カラオケを歌いながら楽しい夜を過ごしました。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。