-

9月 観音朝詣りのお知らせ

2024年9月21日来月10月13日、大本山總持寺開山瑩山禅師の七百回大遠忌の焼香師という役目を勤めさせていただくことになりました。道元禅師を高祖大師、瑩山禅師を太祖大師と仰ぐ曹洞宗では、50年毎に大遠忌という報恩感謝の法要が行なわれます。

一年間に数十回の法要が大本山で繰り返されるのですが、その法要の導師を勤める僧侶の一人に選ばれたので、たいへん忝くありがたく思っています。

私は五十年前の春、六百五十回大遠忌の年に修行僧として總持寺に上山しました。

いただいた大遠忌配役は、全国から大遠忌法要の随喜に参じた数百人の僧侶の世話係でした。

二十数人の修行僧が役に当ったのですが、21日間続いた本法要の後半には、疲れが溜まってヘトヘトになり病人続出で、お互いに助け合って務めました。

辛い体験ですが、乗り切ってみればかけがえのない思い出です。

そして何よりも、連日参詣者が大祖堂を埋め尽くした光景と、最終日の法要に全国から参集した数千人の僧侶がお経を読みながら大本堂を巡った荘厳さが忘れられません。

瑩山禅師は、お経の中にも救いがたいと記されている人々をも救っていこうという誓いをなされました。

それは、常にこの世に在ってあらゆる人を救おうとする観世音菩薩の誓いと同じです。

能登の地に道場を築き、多くの修行者を育て、その僧達が全国に散らばって、日本最大の宗派が生まれました。

曹洞宗は民衆に向かって教えが説かれた宗派です。

道元禅師を淵源とし、瑩山禅師の誓いによって民衆宗教となった曹洞宗の歴史のなかで、画期的な出来事が、總持寺の横浜鶴見への移転です。

鎖国が解かれ、日本が世界に開かれた明治時代に、曹洞宗もその教えを新時代に適応して弘め、さらには世界にも広めようとしました。

そこには、廃仏毀釈の荒波を乗り越えた僧侶達の、自ら信ずる教えの正しさへの確信と、世界に向かい、また未来に向かって人々が幸せであれという祈りがあったと思います。

私もその祈りを受け継ぎたいと思います。

令和6年9月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

-

9月の諸行事

2024年9月3日9月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■秋彼岸(9月19日~25日、中日は22日日曜日)

秋彼岸までお施餓鬼の塔婆をお渡ししています。まだの方は受付にて受け取られてください。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

9月4日、11日、18日

■月例坐禅会「指月の会」(9月23日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

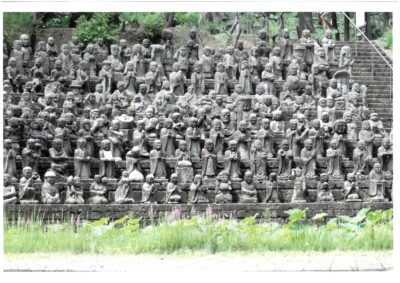

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

9月10日、24日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

9月8日

■御詠歌

9月3日 午後1時半~3時半 長岡公民館 東堂指導

9月12日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 飯塚先生指導

9月17日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 東堂指導

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

9月25日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

9月18日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

9月9日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

8月の諸行事

2024年8月2日8月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■大施餓鬼会(8月29日11時半そばうどん・12時護持会総会・1時法話・2時法要)

檀家全ての先祖供養法要。本年よりコロナ禍前に同じ規模開催へと戻します。

施餓鬼は午後1時法話よりお檀家皆さんにご参加いただき法要後塔婆をお渡ししていますが

当日来られない方は、施餓鬼後秋彼岸までに塔婆を受け取りお墓へお供えください。

■初盆施餓鬼(8月7日)

新盆の方対象のご供養法要。9時半説明会(お迎えの仕方等)。10時半法要。

■お盆(盂蘭盆会)8月13日~16日

13日午前迎え火、16日午前送り火。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

8月7日、21日(14日お盆中の為お休み)

■月例坐禅会「指月の会」(8月26日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

8月2日、9日、23日(16日はお盆中の為お休み)

■陶芸教室「祥陶会」(13日、15日はお休み)

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

8月はお休み

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

8月11日

■御詠歌

8月はお休み

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

8月21日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

8月はお休み

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

8月はお休み

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

令和6年7月 朝坐禅会「指月の会」案内(7月22日朝6時半より)

2024年7月21日いまだあきらめざれば人のためにとくべからずとおもふことなかれ 『正法眼蔵・自証三昧』

先日栃木足利市で開催されている相田みつを展に行ってきました。

この七月八月は生誕百年記念として、故郷足利の市立美術館で展覧会が行われています。

足利市の商店街とも連携しているようで、下野新聞やNHKのとちぎ630でも度々取り上げられていて、広報にも力を入れているようです。

先日足利の人と話す機会がありましたが、当の足利住民にはあまり周知されていないようです。

足利の方からお話を聞く分には、まだ生前の相田さんをご存じの方も多く、郷土の偉人として見るには違和感があるのかな、といった処のようです。

東京の相田みつを美術館も工事の為閉館してしまった事ですし、故郷の足利ででも常設展示されて欲しいものですが、中々難しいのかもしれません。

私は東京に出た時、待ち合わせの時間まで待つ等の合間時間には、よく有楽町の相田みつを美術館に行っていました。

静かな空間でくつろげるし仏教の勉強にもなるし、なにより励まされる思いで鑑賞できたからです。

相田さんは曹洞宗の坐禅会に長く通い、人生の師と仰いだ武井老師はまさに曹洞宗の禅僧です。

ご自身でも道元禅師の著作正法眼蔵を深く読み解かれ、作品の多くに禅の思想が息づいています。

その作品がこれほど多くの人に支持され、感銘を与えている事実に、私は励ましを貰っていました。

伝え方を工夫しなさい、と。

私が学び見つけ伝えようとしている仏法は間違いなく素晴らしいものなのだ。

今を生きる人の耳目に適した形に整えたなら、多くの人に響くではないか。

伝え方を工夫するべきなのだ。

我が宗祖道元禅師も言われています。

いまだあきらめざれば人のためにとくべからずとおもふことなかれ

悟りを得ないで他人に説くべきでないと思うのはまちがいである。

人に法を説くとは、自分が法を聞くということである。

究極、自他共に悟り到る事もある故に、導く工夫をすすむべし。

だから、先人からの借り物の言葉で飾り鎧うばかりでなく、仏法を戴いた今を生きる自分の命から生まれる言葉で語ることを躊躇するな。

私には相田さんの作品から、その歩みから叱咤激励を貰ってもいました。

昔から、お寺が社会で果たす役割は二つあるのだと思っています。

一つには仏法の道場としての役割。

仏の教えに触れて、その妙味を感じ身と心を静めて、更には実践に望める仏法の空間、心の道場としてのお寺。

一つには慰霊供養の場としての役割。

檀家信徒の大切な方やご先祖を弔い祀り祈るのに相応しい場、供養の施設としてのお寺。

どちらも欠かすことの出来ない、大切な役割です。

この二輪の役割を伝わる言葉で語り果たしていくことが、社会に生きる人々の求めに応じる事であるのだと、お寺を預かる住職の勤めであるのだと思っています。

祥雲寺 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。来月の開催は8月26日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

令和6年6月 朝坐禅会「指月の会」案内(6月24日朝6時半より)

2024年6月23日衆生無辺誓願度 「四句誓願文」

祥雲寺海外仏跡参拝第三弾、インドネシアボロブドゥール仏跡参拝旅行に行ってきました。

大変楽しい旅となり、また違う文化圏違う宗教の国に行くというのは、これまでと違った見方を体験できる得がたい機会でもありました。

インドネシアはかつてはヒンズー教と仏教の国でしたが、現在ではイスラム教徒が八割の国で、仏教徒は人口の1%未満程だそうです。

戦後の頃に中国系インドネシア人の僧侶ジナラッキタ師を中心に仏教の復興運動が興りました。

ジナラッキタ師は観音信仰の家に育ち、長じて大乗と上座部両方の教えを受けられて、だからこそ

どんな形の仏教であれ、それが等しく釈尊の教えを受け継ぐものならば、必ず優れた思想を含んでいて、尊重することが大切であるとのスタンスをとり、宗派や人種など様々在る垣根を越えてイスラム教徒が大半の国に仏教の花を再び開かせました。

「純粋な仏教などあり得ない。仏教徒であることが第一に重用だ」という言葉に、師の姿勢が良く表れています。

最近『ブッダという男 初期仏典を読みとく』という本を読み、色々と考えさせられました。

曰く、仏教学を学び古典を紐解く者は釈尊を現代の価値観から見ても理想の人格者として強調する誘惑に常に駆られる。

今日の倫理道徳規準から見ても遜色の無い、先駆的な偉大な人物であると描き出す風潮がある。

著者は学者としてそこに疑義を唱え、可能な限り脚色を交えない、紀元前のインドに生きた一個の人間で在り、また様々な壁を乗り越えた特異な人物である釈尊を見いだそう、と挑戦する本でした。

私も講義の先生から釈尊は説教の際には弟子達に「友よ」と語りかけて上下の別無く交わられていたと聞いたりもして、思い当たる節が色々浮かんできます。

学問的研究の発展により、昔は釈尊の直言と言われていたお経が、後世の僧侶による創作「偽経」であると示される事など、根拠としていたものが曖昧になったり崩れたりする事はままあります。

であるならば、仏教は学術的に間違いの無いもののみで語られるべきものであるのか。

私はそうは思いません。

今日を生きる私たちが頂く仏教は、今の環境や社会の中で惑い悩み乱れる心の問題にどう対応するのか、が第一で無くてはなりません。

仏教は世界各地に伝わって、その土地の文化や環境に沿って柔軟に形を変え、適応してきました。

そこに生きる人々のあり方に適して応える教えとなるため、変わってきたのです。

時代風俗文化環境に合わせ、しかし仏の教えの根っこを失わない有り様こそが仏教なのです。

時折、原始仏教つまり釈尊の説いた教えそのもの以外を認めない、という言説の方を見かけますが、私はそれに賛同しません。

歴代の教えを伝えてきた祖師方は、今この土地に生きる人達に届く言葉を磨いて、だから今日の形となったのです。

私は、仏教とは、仏さまの様な心で生きる術を説く教えであると理解し納得しています。

この時代この地に生きる私たちがどうしたら仏心に生きる事が出来るのか、それは紀元前のインドで生まれた言葉や作法のままでは適用しきれません。

故に現代の僧である私の役割は、今にあわせた言葉で語る、意訳も交えた翻訳者だと思っています。

私は現代でこの教えの流れを引き継ぐ者として、大切なものを受け継ぎ育み伝えていけるよう、精進してゆきたいです。

祥雲寺 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。来月の開催は7月22日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。