-

令和4年10月 朝坐禅会「指月の会」案内(24日朝6時半より)

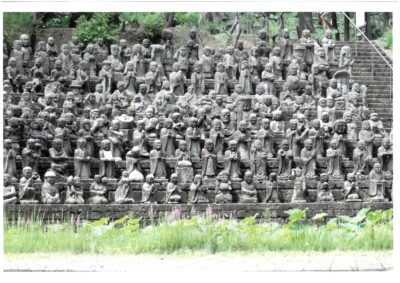

2022年10月22日東武宇都宮百貨店で開催された仏師松本明慶展に行ってきました。

展示される仏像も素晴らしいお姿ばかりでしたが、思った以上に多くの人が来られていたことに驚きました。

年配の人が中心ではありましたが、今の時代もなお多くの人に興味関心、響き求められるものがあるのだと感じられて良かったです。

祀られるお寺や展示される博物館と違い、見た人の直の感想が大声で交わされているのも新鮮でした。

松本先生の仏様は清住町桂林寺の観音堂にお祀りされているので、市内でもお参りし拝観することができます。

私は仏像に関して特別勉強した事は無く、今でも諸天鬼神諸仏諸菩薩の違いをわかっていません。

理解できるようになりたくて、東京国立博物館でやっていた奈良聖林寺十一面観音像拝観の時には部屋の後ろ側で1時間ほどもお姿を眺めていたこともありました。

今回たくさんの仏像を見ていて、現在放映されている大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』のあるシーンを思い出しました。

鎌倉殿は源平合戦から北条執権政治の成立までの時代、北条義時を主人公としたドラマです。

源頼朝に権謀術数を学び、頼朝亡き後に権力闘争を行う義時に

鎌倉仏師の運慶が一言

「おまえ、悪い顔になったな」

「だが、まだ救いはある。おまえの顔は、悩んでいる顔だ。己の生き方に、迷いがある。その迷いが救いなのさ。悪い顔だが、いい顔だ。ああ…いつか、おまえのために仏を彫ってやりたいな…。うん、いい仏ができそうだ」

何度かここでも紹介しましたが、悪いことをせず良いことを行う、自らの心を清めていく、これが仏教であると七仏通誡偈で説かれています。

悪いことをしない、良いことを行う。

そうした方がいいということはきっと誰もがわかっていると思います。

わかっているけれども、やれないやめられないやることができない。

人間ってそういう者だと思います、私だってそうです。

そしてやめるにやめられない、でもどうにかしたいと願うのも人間であるはずです。

そうした為し得ない願いや祈り、それを届け受け止める救いとして仏像は彫られてきたのでしょう

昔の仏像に素晴らしい作品が多いのは、そうした切実な想いが鑿に込められていたからなのかなぁ、と鎌倉殿を見ていて思いました。

祥雲寺副住職 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。次回は11月28日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

令和4年9月 朝坐禅会「指月の会」案内(25日朝6時半より)

2022年9月25日或被悪人逐 堕落金剛山 念彼観音力 不能損一毛 『観音経』

数年前から若手のお坊さんとお経や祖録(歴代仏祖の著書)を読む勉強会を月毎に行っています。

一人だと中々進まない難解な読書も、仲間とやるならばやる気も出て楽しくなろうというものです。

故宮崎禅師は三宝の仏法僧の「僧」を仲良きこと、良き仲間と力を合わせることで身心が正され精進できると説かれていましたが、和合の功徳ここに現成せり、と思いながら切磋琢磨しています。

上記の言葉は今読んでいる法華経の第25、観世音菩薩普門品偈の一節です。

法華経は日蓮聖人が奉戴していたことで有名ですが、聖徳太子の昔から日本人に親しまれ読まれてきたお経で、第25章は観音経とも呼ばれて日本の観音信仰の基になったお経です。

観音経は法華経の中でも若干毛色の違う、観音様への信仰を説いたお経になります。

その説明の中で「観音の力を念ずれば」火の燃えさかる穴に落ちても池に変わり、海を漂流して危機に陥っても沈まず、崖から落ちても虚空に止まる等、あるとは思いがたい不思議が説かれています。

その故に観音経は法華経でも異色の、現世利益主眼の後付けであると断じる学者もいます。

ですが観音様は日本の殆どの仏教宗派で信仰され、全国各地で拝まれてきた仏さまです。

数年前に亡くなった仏教学者で禅僧の奈良康明先生は、観音経は二重構造で受け止めるべきものだと著書で書かれています。

何か危機に遭ったときの「観音さま、助けて」という素朴な祈りと、高次の宗教的な救いの重なりが、観音信仰がこれだけ広く根付いた理由だと説かれています。

上記の一節は、悪人に山から落とされたとしても観音様を念ずれば毛一つほどの損失も無い、という下りです。

悪人に追われて山から落ちるとは何か。失脚、競争に負けるともとれるでしょうし、他人やあるいは自身によって精神的に追い詰められることともとれます。

そんな時、観音様を拝むことによって、本来の自分を見つめ、取り戻すことが出来るとここでは説いているのです。

ある方は、私たち人間は、沢山の着物や衣装を着て、それが自分だと思っているというのです。

着物というのはレッテルや肩書きと言い換えられますが、自分が「日本人」や「○○大学生」「財産家」といった着物を着ることで「これが私です」と胸を張って歩いているわけです。

しかしそうした着物を失ったとき、私とは何なのかという喪失に惑ってしまうのです。

ですがそうした着物を脱いで、裸になった姿こそが私たちの本当の姿では無いでしょうか。

評価も肩書きも財産も変わってゆくもので、だからこそ転落しないよう観音様に祈り、また落ちた時、観音様を拝んで心をいやしてゆくことが大切になります。

それが時には、着物を脱がなくてはならなくなったとき、心の拠り所ともなるのでしょう。

仏教ではそれを、「本来の面目」とか「自己実現」と呼んでいるのです。

祥雲寺副住職 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。次回は10月24日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

令和4年8月 朝坐禅会「指月の会」案内(22日6時半より)

2022年8月21日供養

この度祥雲寺境内にペットの埋葬供養を行える霊園施設を設けました。

以前より多くの方から要望をいただいており、漸くの運びとなりました。

年内より受け付けられる様進めていきたいです。

供養という言葉は今日広く用いられています。

辞書などを見るとインド語からの訳語で、諸仏諸天に供物を真心から捧げることとあり、また亡くなった人への祈りの行いが今日用いられる意味合いになります。

私はお寺で生まれ育ちましたが、亡くなった人への供養というものが長く腑に落ちませんでした。

死別した人に何をしても意味がないではないか。

そんな想いが修行を終えて寺で法要をやるようになっても離れず、内心焦りがありました。

自分でやっていることに自信が持てず、それではウソをついているも同じではないのか、と。

ある時息子さんを亡くされたお母さんが一周忌の際、子供の為に書写した写経をお墓に埋めるのに立ち会いました。

お経をあげて埋め終わって、何気なく良かったですね、と声を掛けました。

お母さんは

「ええ、こんなことなんの意味もないんですけれどね」

と返されました。

私はその一言に何も返すことができませんでした。

これではいけないと思って勉強を始めました。

しかしどの本を読んでもピンと来ず、遂には勉強会で来られた仏教学の先生に尋ねてみました。

その先生は難しい言葉で返されて、より悩んでしまった私に、参加されていた佐野のお坊さんが声をかけてくれました。

「淳之君、君は考えすぎなんだよ。お母さんが息子さんのためを想って用意してくれたものがそばにある。それが嬉しくないはずないじゃないか」

ああそうなんだ、と私は漸く納得することができました。

死んでしまって心を通わせることはできなくなっても贈り物をすることはできる、想いを届けようとすることはできる、それでいいんだと。

年回供養の時などで、私はこの話をしています。

どうか皆さん、この節目の時に故人を想い、一心に合掌されてください。

集まってくれた来てくれた皆さんを見られたならば、きっと良いお顔をされることでしょう。

祥雲寺副住職 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。次回は9月26日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

令和4年7月 朝坐禅会「指月の会」案内(25日月曜朝6時半より)

2022年7月24日仲間内でやっている勉強会で法華経を読んでいます。

正法眼蔵に始まり途中参同契宝鏡三昧という古いお経に飛び、正法眼蔵を理解するには法華経を理解しなくてはいけないと言うことから読み始めました。

一人では中々手が伸びない難しい勉強も、集まってやるならば楽しくやれるもので、僧宝の功徳というものを感じています。

法華経もようやく普門品、俗に言う観音経にまで来ました。

観音様のお経で、祥雲寺の境内にも観音様をお祀りしていることから、是非とも読みたいお経でありました。

観音様は古くから多くの人に親しまれてきた菩薩様です。

仏さまの慈悲の心の現れ、人々の悩み苦しみに手を差し伸べてくれる菩薩さまと言われています。

百人百様の悩める人々に手を差し伸べようとされることから多くの手を持ち様々な姿形で現れています。

それだけに観音様への信仰も人によって様々在るようです。

昔一緒に西国三十三観音霊場お参りをした御老は、戦争の時の様々な悔いからお参りが日常になったそうです。

またある人は、人生の上手くいかない不遇不幸から観音様にお縋りしようとお参りし愚痴っていると、運命を呪う気持ちが薄れて周囲や自分を許せるようになってきて、観音様に手を合わせて拝むということは自分を拝むということだと想うようになったそうです。

私は朝詣りの時などに観音様のお話をするときは、

「私にとっての観音信仰とは、観音様のようないつくしみの、優しい心で生きられますようにと願う祈りです」

と説明しています。

様々な人のお話やお経を聞いて、これこそと思うようになりました。

以前テレビで東南アジアの仏教国が放送されていて、道行く人にここはどんな町ですか?と問いかけがありました。

その人は「困っている人を助けてあげる町だ」と答えていました。

これは、中々出てこない言葉ではないでしょうか?

仏教文化、その精神が根付き華開いて居る国だからこそなのでしょう。

仏さまの慈悲の心、いつくしみの精神で生きられるなら、自分にとっても周囲にとっても世界は温かく優しい場所となるはずです。

テレビ越しの、そして後日渡航した町の優しい空気、人々の笑顔と暖かさがこの想いを確信させてくれました。

観音様は仏さまの慈悲の心、いつくしみの心の現れ。

だからこそ多くの人がお参りしお縋りし、人々の祈りを集めてきたのでしょう。

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

祥雲寺副住職 安藤淳之当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。次回は8月22日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

令和4年6月 月例朝坐禅会「指月の会」案内(7月は25日になります)

2022年6月26日無常を観ずる時、吾我(自我)の心生ぜず、名利(名誉や富)の念起こらず。

『学道用心集』

先月に続いて「我」というべき処についてのお話をします。

5月、本山へのお参りで福井県の大本山永平寺、石川県の能登半島総持寺祖院へお参りをしてきました。

ご本山は懐かしく、20年近く経ってもかつての修行の日々を思い起こさせてくれます。

また祖院は曹洞宗の僧侶にとって意義深い場所であり、少人数ながら修行道場として一心に運営されていることが見受けられ、心ばえの力を強く見せてくれました。

修行とは何なのでしょう。

古くから仏教とは何か、という問には

「悪いことをしない、良いことを行う、自らの心を清めていく、これが仏教だ」(七佛通戒偈)

と言われてきました。

日本で曹洞宗を開かれた道元禅師の信仰は

歴代仏祖の生き方を学びまねることと駒澤大学小川先生は解説されていました。

曹洞宗の修行とは

仏の生き方を身につける事、と私は教わりました。

その修行の大きな要素として、我を小さく少ないものとしていくところが在るのでしょう。

私はお寺で生まれ育ちましたが、永平寺での修行は辛く、坐禅の時間は苦痛以外の何物でもありませんでした。

しかし九ヶ月経った冬の坐禅の時、修行仲間との諍いで頭がいっぱい疲労困憊で坐禅に臨んでいたら

「皆が私に優しくしてくれないのは、私が皆に優しくしていないからだ」

と思いがひっくり返って腹落ちして、身も心も軽くなって坐ることが出来ました。

修行というのは座禅というのは、理屈ばかり形ばかりのものではないのだと初めて実感できた経験でした。

今にして思えば、私は「なんで俺が」という想いにしがみついて不平不満ばかりをため込んで修行をやり過ごそうとしていたのでしょう。

しかししがみついていた想いをこだわりを手放してみれば、なんともかろやかな心身で修行の生活に望めるようになっていて、我を張らないというのはこんなにも楽なのだと気付くことが出来ました。

道元禅師は「放てば手にみてり」という言葉でお諭しになられています。

握りしめてしまっている抱え込んでしまっているあれこれの事物を思い切って手放してご覧なさい、放してみても案外大丈夫で、実は放した手に既に十分な何かがあることに気付くことも出来るのですよ

私はそんな風にこの言葉を説明しています。

私にとって修行とは、あれこれのおもいを手放させてくれる道、かろやかな生き方を教えてもらった、そんな時間でした。

永平寺にお参りする度、私の人生の転換点を繰り返し思い出させてくれます。

永平寺は、心のチリを払う道場、私の仏道歩む道を示してくれた場所。

読んで字の如く、有り難いところです。

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

祥雲寺副住職 安藤淳之当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。次回は7月25日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。