-

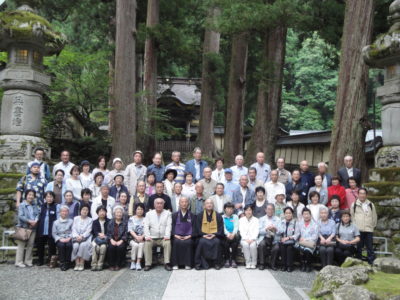

平成30年度本山参拝(6月5日~7日)

2018年7月8日先月に曹洞宗大本山永平寺に檀家さんと参拝旅行に行ってきました。

曹洞宗には本山が二つあります。

福井の永平寺と横浜の總持寺です。

祥雲寺では毎年交互に永平寺と總持寺への檀信徒参拝旅行を行っています。

今年は永平寺にお参りし、琵琶湖湖畔の観音様のお寺渡岸寺に行って長良川の鵜飼いを見て、名古屋の明治村を観光してきました。

-

7月7日 べんてん祭りの案内

2018年7月4日祥雲寺の7月7日はべんてん様の御祭りの日となります。

境内弁天堂のべんてん様は、元はすぐ下の昭和小学校にあった社にお祀りされていましたが、学校造成の埋め立てに伴い、境内に遷座されました。

以来7月7日を例祭の日としてお勤めし、祈願者の身体健全所願成就商売繁盛の御祈祷を行ってきました。

またべんてん様は音楽の神でもあるので、この日の午後は音楽祭としてピアノ奏者の原直子先生やお声がけいただいた演奏者方による演奏会も併せて行います。

大勢の方のご参加をお待ちしています。

-

平成30年5月 観音朝詣りのお知らせ

2018年5月17日茶道教室のお茶会

こちらは椅子席でのお点前

対馬に行きました。

朝鮮半島から直線で50キロほど、邪馬台国の時代から日本の入り口に当たる島です。

由緒ある神社が多く、平安時代初めの延喜式には29座もの社の名が挙げられていて「神々の島」と云われます。

お寺もたくさんあります。

室町時代以降に開かれた曹洞宗寺院だけで51カ寺もあります。

対馬や隣の壱岐からは、私の尊敬する高僧が何人も出ているので、それらの方々が息をした空気に触れたいという思いもありました。

南北厄80キロにわたる島は、全体に山が連なり、平地はほとんどありません。

入り江が入り組んだ複雑な海岸線と山の緑が相まって、澄み切った美しい景色を造っています。

行ってみて、改めて思い起こされたことがあります。

それはこの島が防人の島であったことです。

飛鳥、奈良時代に国境警備のために東国から防人が徴発されました。

役務は三年。

集合地の難波津より東の行き帰りの旅は自費でしなければならなかったため、行き倒れになる人も多かったと伝えられます。

九州から洋上130キロ余り、はるばる赴いたこの島での故郷への思いはいかばかりであったでしょう。

万葉集には防人の歌が100首ほど載せられています。

旅行(たびゆき)に 行くと知らずて 母父に

言(こと)申さずて 今ぞ悔しけ (下野の防人の歌)

親に告げることもできずに旅立ち、任地に来て、明日をも知れぬ今日の身を思い、悔やんでいる兵士の歌です。

唐衣(からころも) 裾(すそ)に取りつき 泣く子らを

置きてぞ来のや 母なしにして (信濃の防人の歌)

妻を亡くし、育てていた幼き子供たちを置いて兵役に就かざるを得なかった父親の歌。

悲痛この上ありません。

歴史の島は、いにしえ人の息づかいを今に伝えてくれます。

平成30年5月15日 祥雲寺住職 安藤明之

18日の朝詣りは午前6時から行います。

-

山本観音堂開扉法要(平成30年3月17日)

2018年3月21日市内山本の観音堂で、

山本地区の守り本尊として信仰されてきた観音様の

一年に一度の御開帳、開扉法要を17日に行いました。

山本観音堂では山本地内の人によって恵心僧都の作と伝えられる聖観世音菩薩様が代々信仰されてきました。

昭和20年代、観音様の盗難の危機があり、昭和27年の半開帳の後、観音堂を人が住める規模の御堂として作り直す計画が起こり、山本地内の人々の奉仕及び祥雲寺檀家の協力を得て、昭和36年、現在の観音堂が完成しました。

使われた木材は主に祥雲寺境内内の樹木を山本地内の人々の労力奉仕によって伐採したものとのことです。

開帳された聖観世音菩薩様。

以前は60年に一度の本開帳、30年に一度の半開帳が行われていました。

したがってお姿を見ることができるのは30年に一度だったのですが

昭和36年の落慶以後毎年に御開帳を行うようになり、白坂峰観音堂の御本尊として山本の人たちに信仰されてきています。

こちらの観音様は永らく山本の地で祀られてきましたが、

振り返ってみると江戸時内の頃には、宇都宮は全国有数の過疎地でもありました。

日光街道の要衝でもあった宇都宮は、大名などの日光参詣の度々に人馬の徴発があり

加えて天明の飢饉がおこって、人々の生活環境は大変苦しいものだったそうです。

その中でもこのように観音様を今も伝えることができたのは山本の人たちの信仰心、団結力の表れなのだと思います。

この後1時にお経を読み、来年まで扉を閉ざしました。

-

2月15日、涅槃会(お釈迦様の命日)

2018年2月18日2月15日はお釈迦様の命日です。

80歳になられたお釈迦様はインドのクシナガラの地で病の床に臥され、二本の沙羅の木(沙羅双樹)の間に横たわれて、たくさんのお弟子に囲まれながら涅槃に入られました。

今日でも仏教徒は、この日はお釈迦様を偲ぶ大切な日として世界中様々な形で行事を行っています。

本堂に掲げられた涅槃図(亡くなられるシーンを描いた掛け軸)

準備活動中の折り紙の会作成の沙羅の花。

花弁一枚一枚を小さく折った鶴で作成しています。

集まられた人と一緒に読経

御詠歌講による涅槃の歌のお唱え

最後に涅槃図へのお参り

来年は、天井絵を作成していただいた杉山寒月先生作の新しい涅槃図を掲げ、宇都宮仏教会の協力を得て盛大に行うべく計画中です。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。