宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。

栃木県宇都宮市の祥雲寺(曹洞宗) | 桜や祭りが名物の寺

新着ブログ

平成31年2月 観音朝詣りのお知らせ

文楽の壺坂霊験記を見ました。

西国観音霊場第六番壺阪寺を舞台としたお里と沢市の夫婦愛の物語です。

幼い時の病がもとで失明した沢市に、親戚のお里が嫁ぎました。彼女は働き者で夫思いの優しい女です。

沢市の眼がよくなるようにと毎日壺坂観音にお詣りします。

沢市は毎朝暗いうちに家を出るお里の不義を疑い、ある日そのことを問い詰めますが、自分の眼病平癒の願掛けであることを知って、深く恥じ入ります。

満願の日、二人はそろって壺坂の山を登ります。

沢市の心には新たな思いが生まれました。

自分が死ねば、器量よしと評判されるお里には別の男との幸せな将来があるだろうと。

口実を作ってお里を帰した沢市は、谷に身を投げました。

胸騒ぎを覚えて引き返したお里は、沢市の死を知り同じ所から身を投げます。

しかし、二人は死にませんでした。

観世音の妙智力によって救われ、そのうえ沢市の眼が見えるようになったのです。

観音経には、崖から落ちる事があっても、観音様を念じれば救われるという経文があります。

大阪での初演は明治12年、後に東京でも上演され大評判となりました。

妻の幸せを願い命を捨てる夫、夫への一途な愛情から後を追う妻、当時の人々の持っていた夫婦の心情の理想を描いて、感動を与えました。

この物語のような夫婦愛は現実離れしています。

それでも上演は続いています。

文楽は人形遣い操(あやつ)る人形劇です。

情感のこもった太夫の語りを耳にしながら人形を見ていると、人形遣いの姿は消えて生きている人形が見えてきます。

生身ではない人形だからこそ、観客の心にうまれた感動が純化されて投影されていきます。

芸術は、絵画でも演劇でも文学でも、見る者、読む者の心に想像の広がりを与えてくれるものです。

文学はまことにすばらしい芸術であると思いました。

平成31年2月15日 祥雲寺住職 安藤明之

寒さ極めて厳しいときですので

十八日の朝詣りは午前九時から行います。

31年2月 朝坐禅会「指月の会」案内

皆まさに塔を建てて供養すべし 故は如何まさに知るべし この所は即ち是道場なり

『妙法蓮華経如来神力品』

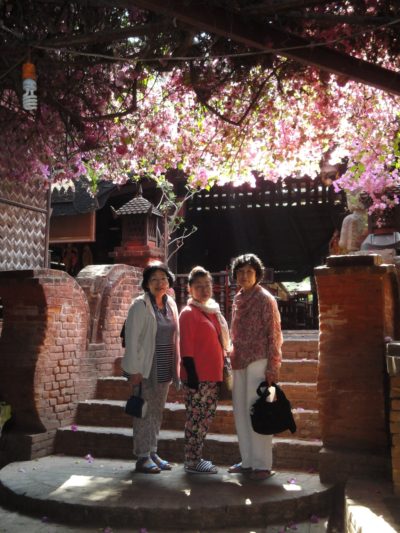

来たる2月19日から祥雲寺主催ミャンマー参拝旅行に行って参ります。

この企画は平成28年のインド仏跡参拝旅行から温めてきた物です。

今回の企画の三本柱として

・他国の仏教信仰、文化に触れる。

・宇都宮は太平洋戦争時、駐屯兵団がミャンマー方面に出兵した為インパール作戦従軍の帰還者、戦没者が多い。

故に縁故の地の子孫として今も現地で守られている戦没者慰霊碑にお参りを行う。

・もちろん折角の海外旅行、観光を楽しむ。

を掲げ、計画してきました。

ミャンマーは国民の大半が仏教徒の仏教国です。

国土の至る所にパゴダと呼ばれる仏塔が建てられ、お参りされています。

塔というのは仏教のシンボルでもあるのです。

お釈迦様は80歳の2月15日に亡くなられ、その遺体は火葬されて分骨され、沢山の塔に納められて崇拝されてきました。

法華経の神力品に曰く

「いかなる所でも塔を建てて供養しなさい。道を歩む者は仏塔を人生の問題を解決する道場と見定め、ここで修行し智慧の眼を開き、涅槃の境地に入ったのだ」

塔こそ仏教のシンボルとされたからこそ、日本のお寺でも三重の塔などの仏塔が建てられ、お墓も仏塔を模した石塔が建てられてきたのです。

ミャンマーの旧首都ヤンゴンの中心には、同国の信仰の中心ともなっている壮麗な仏塔、シュエダゴン・パゴダがあります。

お釈迦様が悟りを開いた直後、帰依した旅の商人が数本の髪の毛を頂戴し、それを塔に奉ったことが起源だそうです。

願わくはこの参拝旅行が良い縁と、参加者皆にとって素晴らしい機会となる様、私も心して最後の準備に臨みたいと思います。

祥雲寺副住職 安藤淳之

日時:2月18日(月)朝6時半~8時(途中参加、途中退出可)ミャンマー参拝の為今回は第三週開催

6時30分~7時10分(一回目の坐禅)

7時20分~8時 (二回目の坐禅)

場所:祥雲寺本堂一階

用意:身一つで大丈夫です。

足の組めない方は椅子での坐禅もできます。

注意:初めての方は最初に指導を行います。

その為可能ならば一回目の坐禅から参加されてください。

また、祥雲寺では毎週水曜夜6時(第四水曜のみ休み)、雀宮布教所「善応院」にて坐禅会を行っています