-

10月 観音朝詣りのお知らせ

2024年10月12日先日のニュースで、雀が絶滅危惧種に指定されそうだということが報じられていました。

そういえば、雀を見かけなくなってからずいぶん経つなあと思いました。

雀だけでなく里山の鳥や蝶が急速に減っていて、雀で年3.6%、オオムラサキ蝶に至っては年10%以上の割合で減っているということです。

原因は、これらの生き物を育んできた里山の荒廃です。

弥生時代、もしかすると縄文時代に由来するかも知れませんが、日本で稲作が始まって以来、水の豊かな平野、谷地に水田を作り、それを囲む森林の恵みを受けながら国土を造ってきました。

森林、すなわち山は薪の産地であり、田畑に施す肥料のもととなる落ち葉の供給地でもあります。

そこから流れ出でる無数の小川が栄養豊富な水を田に運びました。

こんな農村の光景は、昭和30年代までありふれたものでした。

祥雲寺の周りも田んぼが拡がり、子供達は小川でフナやドジョウを捕まえて遊び、田川の渕まで行って川泳ぎをしました。

寺では境内に少々の畑を作っていましたので、家族総出で山の落ち葉をさらい、背負いカゴにぎゅうぎゅう詰めて下ろして肥をかけてたい肥を作りました。

高校生の時には肥汲みもやりましたが、肥桶二つを付けた天秤棒の肩に食い込む痛さは、今も覚えています。

里山は、日本の農業の歩みと共に生まれ造られてきたものです。

田に農薬がまかれて、川泳ぎが出来なくなり、田川にいっぱいいた鰍(カジカ)は姿を消しました。

圃場整備が進んで小川がコンクリートの用水路に変わり、メダカやアメンボ、ゲンゴロウもいなくなりました。

こうした変化は、世界に比べて生産性の面で遅れてしまっている日本農業が生き残るためにやむを得ないことなのでしょう。

しかしそれにしても、そこに生きるものまで犠牲にしてしまうのはなんとも悲しいことです。

共生の道を造るのも人類の義務です。

令和6年10月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

-

10月の諸行事

2024年10月3日10月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■大遠忌焼香師参拝伊豆旅行(10月13日~15日)

本年は曹洞宗大本山總持寺を開かれた瑩山禅師700回忌大遠忌の年です。

先代住職安藤明之が焼香師の大役を頂きましたので、

本山で導師を一座勤めるので参列して、伊豆を観光する旅行となります。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

10月2日、9日、16日、30日

■月例坐禅会「指月の会」(10月28日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

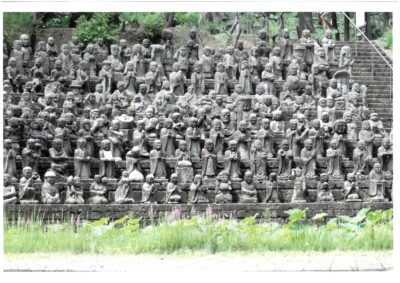

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

10月8日、29日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

10月20日

■御詠歌

10月28日 月例練習会 10時~12時 東堂指導

日程未定 長岡練習会 13時~

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

10月23日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

10月16日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

10月14日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

-

令和6年9月 朝坐禅会「指月の会」案内(9月23日6時半より)

2024年9月22日釈迦一人連綿として今日に及べり 『伝光録』

近年他宗派の勉強をしています。

浄土宗の法然上人700回忌記念フォーラムで聴講してみたり、浄土真宗の京都東本願寺の図書室に暫く籠もって蔵書を読んでみたり、日蓮宗の総本山身延山久遠寺や大本山誕生寺にお参りしてみたりと、色々と廻ってみています。

他の宗派の事を勉強するのは知見が広がりますし、翻って自分たち曹洞宗の教えの理解がより深まっていきます。

まだ勉強半ばではありますが、他宗も含めた歴代の祖師方は、本当に多種多様の工夫でその時代の人達に応えようとしてきたのだと思います。

我が曹洞宗は鎌倉期の道元禅師によって日本で広まった宗派です。

公家出身で、母との死別で発願して比叡山で学び、臨済の教えを学んで中国に渡り、仏教の正しい教えと確信する禅を体得して日本に戻られました。

既成教団からの弾圧を避け、福井の有力者の招きにより越前志比の里に修行に専念できる場所を求め、永平寺が創立されました。

学び得た仏法を記した主著『正法眼蔵』は禅の道を歩む者の道しるべとして、今日も世界的な評価を得ています。

道元禅師の信仰とは何であったのか。

花園大学の佐々木閑先生は、三国伝来、インド中国日本を千年以上かけて伝播することで変化していった仏教の原点を求め、八割方原点回帰を為し得たのが曹洞宗だと講演されていました。

また駒澤大学の小川先生は、歴代祖師方の生き方にならう事であったとお話しになっていました。

ブッダ(目覚めた人)とはお釈迦様のみの呼び方ではなく、仏教を伝えてきた歴代の祖師方もまたお釈迦様に同じくブッダであり、その生き方に学び真似び倣うことが正しい実践である。

だから禅宗、曹洞宗では生活の全てが修行とされるのです。

「水は方円の器に随う」韓非子

心を整えようとするならば、その器となる自身の生活から改めなければならない。

仏教というのは業、生き方を習慣から改めることで、内面を静め落ち着け整えていく宗教なのです。

このように日本で始まった曹洞宗ですが、越前の山奥にある永平寺で伝えられるだけでは、やがて細って途絶えていたかもしれません。

道元禅師から数えて四代目となる瑩山禅師が永平寺を出て教えを広められたからこそ、曹洞宗は今日の形になったのです。

瑩山禅師は永平寺で出家修行され、あらゆる人を救っていこうと誓いをされました。

日本各地を廻り、各地のお寺で多くの弟子を育てて教団を盛り立てたからこそ、曹洞宗は日本で一番寺院数の多い宗派となりました。

難解な道元禅師の教えを多くの人が理解できるよう尽力した翻訳者とも言われています。

道を示した道元禅師と、道を伝えた瑩山禅師、曹洞宗はお二人を両祖として奉っています。

本年は瑩山禅師700回忌大遠忌の年であり、10月の御征忌に焼香師団参でお参りしてきます。

両祖の工夫精進を改めて思い返して、自分の土台を明らかにする機会としたいです。

祥雲寺 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。来月の開催は10月28日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

9月 観音朝詣りのお知らせ

2024年9月21日来月10月13日、大本山總持寺開山瑩山禅師の七百回大遠忌の焼香師という役目を勤めさせていただくことになりました。道元禅師を高祖大師、瑩山禅師を太祖大師と仰ぐ曹洞宗では、50年毎に大遠忌という報恩感謝の法要が行なわれます。

一年間に数十回の法要が大本山で繰り返されるのですが、その法要の導師を勤める僧侶の一人に選ばれたので、たいへん忝くありがたく思っています。

私は五十年前の春、六百五十回大遠忌の年に修行僧として總持寺に上山しました。

いただいた大遠忌配役は、全国から大遠忌法要の随喜に参じた数百人の僧侶の世話係でした。

二十数人の修行僧が役に当ったのですが、21日間続いた本法要の後半には、疲れが溜まってヘトヘトになり病人続出で、お互いに助け合って務めました。

辛い体験ですが、乗り切ってみればかけがえのない思い出です。

そして何よりも、連日参詣者が大祖堂を埋め尽くした光景と、最終日の法要に全国から参集した数千人の僧侶がお経を読みながら大本堂を巡った荘厳さが忘れられません。

瑩山禅師は、お経の中にも救いがたいと記されている人々をも救っていこうという誓いをなされました。

それは、常にこの世に在ってあらゆる人を救おうとする観世音菩薩の誓いと同じです。

能登の地に道場を築き、多くの修行者を育て、その僧達が全国に散らばって、日本最大の宗派が生まれました。

曹洞宗は民衆に向かって教えが説かれた宗派です。

道元禅師を淵源とし、瑩山禅師の誓いによって民衆宗教となった曹洞宗の歴史のなかで、画期的な出来事が、總持寺の横浜鶴見への移転です。

鎖国が解かれ、日本が世界に開かれた明治時代に、曹洞宗もその教えを新時代に適応して弘め、さらには世界にも広めようとしました。

そこには、廃仏毀釈の荒波を乗り越えた僧侶達の、自ら信ずる教えの正しさへの確信と、世界に向かい、また未来に向かって人々が幸せであれという祈りがあったと思います。

私もその祈りを受け継ぎたいと思います。

令和6年9月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

-

9月の諸行事

2024年9月3日9月の諸行事 ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

■秋彼岸(9月19日~25日、中日は22日日曜日)

秋彼岸までお施餓鬼の塔婆をお渡ししています。まだの方は受付にて受け取られてください。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

9月4日、11日、18日

■月例坐禅会「指月の会」(9月23日)

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後1時半から、裏千家平山尚子先生のご指導の下行っています。

9月10日、24日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

9月8日

■御詠歌

9月3日 午後1時半~3時半 長岡公民館 東堂指導

9月12日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 飯塚先生指導

9月17日 午前10時~12時 祥雲寺庫院 東堂指導

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

9月25日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

9月18日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

9月9日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から 祥雲寺℡(028)622-5719

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。