-

6月観音朝詣り

2023年6月24日一切の生きとし生けるものは幸福であれ。

スッタニパータ145偈 中村元訳

生きとし生けるもの。なんと美しい言葉でしょう。

私がこの言葉を初めて目にしたのは、古今和歌集の序文です。

紀貫之の仮名序は「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける」に始まり、「花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける」と人が感動を言葉にし、歌にすることを述べています。この世にある天地万物と吾(われ)が一体となっているという共感から生まれた感動であり、生きとし生けるものという言葉にはこの世界に生きるものへの限りない愛おしさが込められています。

この言葉を知ってまもなく、岩波文庫の「ブッダのことば-スッタニパータ」を読んでいた時に目にしたのが冒頭の言葉です。

スッタニパータは、最も早くに編まれた経であり、お釈迦様の肉声をそのままに伝えるものがあるといわれています。

特に、143偈から152偈までの10の詩は慈しみの経といわれ、タイやスリランカの仏教徒は毎日となえているそうです。

中村博士がいのちあるものの訳に生きとし生けるものということばを当てたことも素晴らしいと思います。

さすがお釈迦様の教えに最も精通した大仏教学者です。

冒頭の言葉の全文を記します。

一切の生きとし生けるものは幸福であれ、安泰であれ、安楽であれ。いかなる生物生類であっても、怯えているものでも強剛なものでも悉く、長いものでも、大なるものでも、中位のものでも、短いものでも、微細または粗大なものでも、目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに或いは近くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは幸福であれ。

お釈迦様の慈しみであり、憐れみです。それはそのまま仏教徒の祈りです。

令和5年6月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺東堂 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います

-

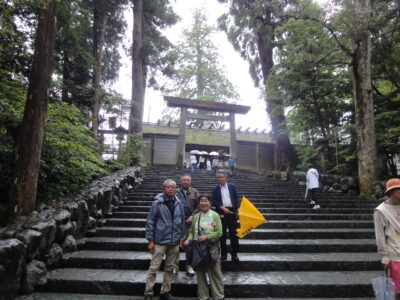

平成五年度 大本山永平寺参拝団旅行(伊勢神宮お参り)

2023年6月2日5月末、永平寺参拝旅行に行ってきました。

祥雲寺では毎年曹洞宗大本山永平寺と大本山總持寺を交互にお参りしています。

今回は福井の永平寺にお参りし、三重県伊勢神宮へお参りしてフェリーで渥美半島に移動、東名で帰ってくるという初めてのルートを採用してみました。

生憎のお天気でしたが、皆さんのご協力の下良い参拝旅行が出来ました。

-

6月の諸行事

2023年6月2日6月の諸行事 ご興味の方はお問い合わせ下さい。

■雀宮善應院坐禅会(第四水曜日のみお休み)

宇都宮南町1番36号「善應院」にて毎週水曜日(第四以外)夜6時から行っている坐禅会です。

6月7日、14日、21日

■月例坐禅会「指月の会」

祥雲寺本堂にて毎月第四月曜朝6時半から行っている坐禅会です。

6月26日

■テラヨガ(ヨガ教室)

阿久津先生指導の下第一第三金曜日10時半から。初心者クラスは第二第四金曜日10時半から

6月2日、9日、16日、23日

■陶芸教室「祥陶会」

駐車場下の作陶場にて毎週火、木午後1時から行っています。

■石彫会「羅漢の会」

毎週土曜午後、駐車場作事場にて石仏の彫刻を行っています。指導は松原「金野石材店」

■茶道教室

月二回火曜日午後2時から、裏千家鈴木宗陽先生のご指導の下行っています。

13日、27日

■写経会

写経会は5月から11月、第二日曜日午後2時から行っています。

6月11日

■御詠歌

祥雲寺住職、並びに栃木市豊栖院飯塚先生の指導の下月2回行っています。

6月6日 10時~12時 月例御詠歌練習、前住職指導

6月19日 1時半~3時半 長岡地区御詠歌練習 前住職指導

■フラワーアレンジメント教室

南宇都宮駅前「フラワー花亀」亀井先生指導の下第四水曜日午後1時半より行っています。

28日

■折り紙教室

カルチャースクール講師長谷川京子先生指導のもと第3水曜日午前10時よりより行っています。

21日

■クラフトペーパー教室

同じくカルチャースクール講師長谷川先生指導のもと第2月曜日午前10時より行っています。

12日

■観音朝詣り

境内33観音霊場を18日朝にお参りするミニ巡礼会です。開始時間は季節により前後します。

今月は午前 6 時 から

祥雲寺℡(028)622-5719

-

令和5年5月 朝坐禅会「指月の会」案内(21日月曜朝6時半より)

2023年5月21日自淨吾意 『七佛通戒偈』

境内は今マーガレットの花が咲いて春の原といった風情です。

5月は過ごしやすくイベント行事の多い時期、私も下旬は矢板を皮切りに東京新潟そして祥雲寺本山参拝旅行で福井永平寺から三重伊勢神宮と飛び回ることになります。

新潟の出張は永平寺修行仲間の晋山式、住職就任お披露目の式です。

20年前の仲間の大成する姿を見てご本山へお参りをする。

忙しいところですが有り難くもあります。

大本山永平寺は厳しい修行のお寺としても有名です。

平成14年3月、雪に覆われた永平寺に寒さに震えながら上ったこと、叱りつける古参の恐ろしさと足りない食事のひもじさは20年経っても忘れられる物では無いです。

同時に、人生で一番美味しかった甘味は、この時期に半日山作業をしてから頂いた月一回のおしるこの振る舞いでした。

つらいも楽しいも、どちらも色あせない思い出です。

永平寺はある歌の中では心のチリが払われる場所と形容されます。

またある老師は永平寺の修行を、佛の生き方を真似て学び身につけるものだと説かれていました。

この掃除炊事洗濯がなぜ修行なのか何が佛の生き方なのか、そんな事を疑問に思う暇も無く季節は過ぎていきました。

しかしやることが身について、密な集団生活の中でかまっているヒマなど無い我を離れてみてみれば、永平寺での修行の時間ほど静けさの中に生きられるものは無いのだと気づけました。

偏り拘り囚われといったものが自分を狭め苦しめていた、それを離れる生き方を身につけるのが永平寺で学び真似るものなのです。

永平寺は身を正し心を清めることの出来る場所。

世にも希で、まさしく有り難い場所であります。

祥雲寺 安藤淳之

偏りのない、こだわりのない、囚われのない時間。

欲から離れた、我を起点としない時間。これがそのまま非思量、ほとけ心に生きられる修行です。

我を離れることの出来る閑かな時間、坐禅の時間を御一緒にいかがですか?

当分の間は6時半開始、一炷(坐禅一座)のみとなります。初めての方は15分前に来てください。来月の開催は6月26日となります。また、雀宮善応院坐禅会は第四水曜日以外毎週行っています -

5月観音朝詣り

2023年5月21日我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋痴

従身口意之所生 一切我今皆懺悔(華厳経普賢菩薩行願品)私が昔より造りし諸々の悪業は、みな何時とも始まりが知れぬ貪瞋痴に由来して私の身と口と心から生まれたものです。

今、私は一切を懺悔します。(懺悔はサンゲと読みます)およそ、悪いことをしたことのない人はいないでしょう。

小さな罪から取り返しのつかない大罪となる大悪もあり、それらはすべて私たちの持つ邪(よこしま)さに由来します。

仏教ではこれを無明(むみょう)といい、人知では計ることもできず幻にもたとえられる本源的な暗きもの、迷いの根本です。そこから生まれた無数の罪が消えることはあるのでしょうか。

道元禅師は、どんな悪業を犯した人も誠心誠意仏さまの前で懺悔した時、その罪は消えると説かれています。

仏前に懺悔することの功徳の力が、その人を清浄にし、仏の教えに身を任せ仏の道に精進する人に生まれ変わらせると示されています。

ここに説かれているのは、宗教的な回心です。世俗的な考えで懺悔すれば罪が消える、苦しみから解放されると思うならば、そんなことはありえません。

罪は罪であり、消滅することもありません。

もし死刑に当たるほどの罪を犯し、それに対する罰として法律が死刑を相当としているならば、それに従わねばなりません。

仏道に入って得られるのは、罰を受け容れて、なおも人としての尊厳をそこなわず、生ききる境地です。

人間を生まれ変わらせるほどの力を持つ懺悔はどうして可能なのか。

それは、いま人としてあり、この世の万物と共に生きていることのありがたさを感じることがなければできません。

さらになおかつ、悔恨と内省がいかに深くとも自分の力だけでは成し遂げられず、仏の教えに身心をなげうつしかないのです。人間は弱いのです。

令和5年5月15日

宇都宮市東戸祭1-1 祥雲寺住職 安藤明之

十八日の朝詣りは午前6時から行います。

宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。

栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。

また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。

たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。